|

|

| 第106回秦野物理サークル |

|

2011.9.19.発行

第106回秦野物理サークル報告

日時:2011年7月23日(土)14:00~17:00

場所:伊勢原子ども科学館

参加者:稲葉一弘(伊勢原市役所 子育て支援課)、久保田信夫(立花学園)、倉田慎一(教育センター)、志村潤子((株)ナリカ)、鈴木孝雄(一般)、塚本栄世(綾瀬西高校)、茂泉俊夫(城北工業高校)

計7名

【1】発表項目

(1)宇宙エレベーター(志村潤子)...写真1~写真8参照

(2)放射線量のグラフ(鈴木孝雄)...資料1参照

(3)モアレの紹介(鈴木孝雄)...写真9参照

(4)卓上真空ポンプを利用した諸実験(倉田慎一)...写真10、写真11参照

(5)水酸化カリウムの放出する放射線の測定および放射線に関する計算について

(久保田信夫)...資料2、写真12、写真13参照

(6)北村俊樹氏のソフトを利用した音波の実験(塚本栄世)

...資料3、写真14~写真16参照

(7)ホワイトノイズから「ド レ ミ ファ ...」が鳴らせるか?(塚本栄世)

...写真17、写真18参照

(8)DVDを反射型回折格子として用いた簡易分光器の実験(塚本栄世)

...写真19~写真25参照

(9)紫外線LEDによって蛍光を発生させる実験(塚本栄世)

...資料4、写真26~写真28参照

(10)「回る不沈子」の原理について(塚本栄世)...図1~図5、写真29、写真30参照

【2】発表内容

(1)宇宙エレベーター(志村潤子)...写真1~写真8参照

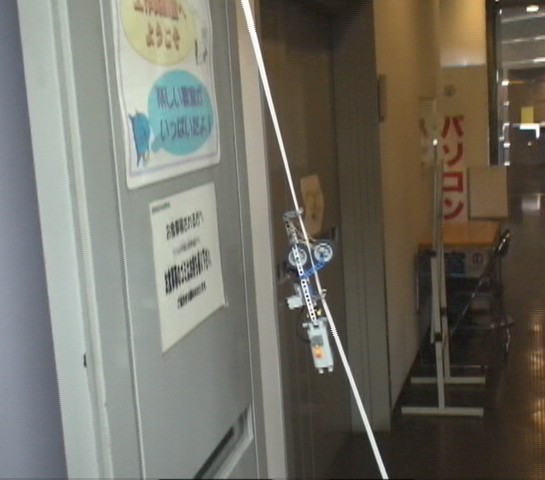

「宇宙エレベーター スタータ キット」が紹介されました。このキットはLEGOと日本宇宙エレベーター協会が協力して2年前につくられたもので、キットにはクライマー(普通のエレベーターのかごに相当しますが、自力で上がっていきます)がついています。このクライマーは10mの高さまで昇ることを想定したもので、クライマーが昇っていくベルトをはさみつける2個の車輪、モータ、「インテリジェント・ブロック」と呼ばれているプログラムを入れた部分、電池等からなっています(写真1参照)。まず、地上10mの高さにベルトを取り付けた気球を上げ、ベルトの下の端を地面に固定してベルトがピンと張った状態にします。次に、クライマーをベルトに取り付けてからクライマーを発車させると、2個の車輪でベルトをはさみつけながらクライマーが昇って行きます(写真2は子ども科学館実験室のドアー近くでベルトを昇るクライマー)。クライマーが気球に達すると、クライマーに取り付けられているセンサーがそのことを感知して下降を始め、地面に戻ってきます。以上のような「宇宙エレベーター スタータ キット」を使った「レゴブロック 宇宙エレベーター クライマーレース」が2008年以降行なわれています(最近のものとしては、2010.3.21.東京都稲城市にある駒沢学園女子中学・高等学校で実施され(写真3参照)、2011年にも10月末から11月にかけて実施する予定です)。

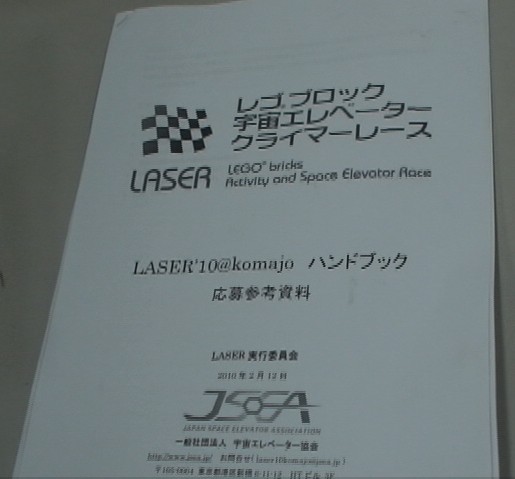

例会では、授業の一環としてこのレースに参加している神奈川大学附属中学・高等学校でのクライマーレースの練習の様子を撮影した動画がパソコンで紹介されました。まず、地上約20mの高さにケーブルを取り付けた気球(写真4参照)を揚げ、そのケーブルを2本のタイヤではさみつけながらゆっくりと昇っていきます(写真5参照)。ただ、当日は風が強く、気球が風に流されてしまうためにケーブルを鉛直に保つことが難しく、クライマーが予定した高さまで昇ることができなかったようです。また、ケーブルがねじれてしまうことも分かったとのこと。ケーブルがねじれないようにするためには、最低2本のケーブルが必要であるようです。この学校のクライマーは無線操縦ではなく、レゴに取り付けたインテリジェント・ブロックの中に入っているプログラムを使って自力で昇降するタイプのものです。また、モータを2個使って馬力を上げる工夫もしています(写真6参照)。

「宇宙エレベーター スタータ キット」には「宇宙エレベーター ポケットブック」(写真7参照)という薄い冊子がついていて、宇宙エレベーターについての基礎的な内容が分かりやすく説明されています。その中で「解決を要する主な課題」として、以下のものが挙げられています。

①カーボンナノチューブ製ケーブルの実用化

②ほかの人工衛星やデブリとの衝突

③エレベーターの振動

④利害や政治的対立による建造への反対、妨害

⑤武力攻撃やテロに対する防衛

⑥太陽風や酸素原子などによる素材の消耗

⑦大気中の気象の影響

また、宇宙エレベーターに関する「宇宙エレベーターの物理学」(写真8参照、詳しくは【参考1】を参照のこと)という本も紹介されました。この本の中では、宇宙エレベーターについて検討を進めていくために必要となる理論的な計算もなされています。例えば、地上から宇宙に向かって塔を上に伸ばしていく方法を使った場合、その塔の大きさや形状は強度的な計算をするとどのようになるか検討していて、塔の断面の形状は指数関数にする必要があり、また、塔の頂上の半径を10mにするという条件では、塔の高さを100kmにするためには、地上部分の半径を1600kmにする必要があるという結論です。その他、いろいろな面から計算をしながら具体的に検討しています。

【参考1】「宇宙エレベーターの物理学」について

佐藤 実(さとう みのる)著 (株)オーム社 H23.4.25.第1版第1刷発行 2,400円

例会では、「ベルトが切れた場合にどうなるのか?」に疑問が集中する傾向があり、これがクリヤーされない限り宇宙エレベーターはあり得ないという雰囲気です。宇宙エレベーターが具体化していくときには、ベルトの本数は当然2本以上になると思われますが、安全面の対策が非常に重要で、2重3重の安全装置や安全対策を今後考えていく必要があると思われます。

(2)放射線量のグラフ(鈴木孝雄)...資料1参照

3月11日の原発事故直後から、朝日新聞は「各地で観測された大気中の放射線量(単位はμSv(マイクロシーベルト))」を東北地方を中心とした地図の上に記録したものを掲載しています。その新聞に掲載されたデータを毎日パソコンに入力して、横軸を時間軸(単位は「日」)としたグラフが発表されました。朝日新聞のように、放射線量を地図の上に記録したものは放射線量の地域による違いを見るためには有効ですが、同じ地域が原発事故直後に比べ現在どの程度まで放射線量が低下したか等の時間的な推移は過去の新聞記事と比較しない限り分かりません。それに対して、いくつかの地域について横軸を時間軸とした放射線量のグラフを作成すると、放射線量の時間的な変化が一目で分かります。特に、(資料1)の上から2番目のグラフのように放射線量を対数で表すと変化の様子が分かりやすく、おおまかには直線に近い部分と直線より変化が激しい部分とに分けて考えることができそうで、直線より変化が激しい部分は半減期の短い(8日)ヨウ素の影響が強く結果に反映され、直線に近い部分は半減期の長いセシウムCs(半減期2年の、半減期30年の)の影響が強く結果に反映されているとみなすことができそうです。放射線量のデータとしては、原発事故があった3月11日から3月16日までのデータが是非必要で、メルトダウン、水素爆発、ベント、風向きの変化、...等の影響がどの程度あったのか分析していく必要があります。ただ、報道機関も含め大混乱のときに充分なデータがあるのかどうか(あるいは、データが公開されているのかどうか)不明の部分もありそうです。

(資料1)のグラフに示されているように、新聞に放射線量が発表された3月17日から7月22日までの放射線量は最初の10日間で急激に値が低下しており、60日後には値がほぼ一定になっています。この結果から、「放射線量が落ち着いてきた。」とみなすか、「このような高い値で一定になってしまうのか?」とみなすか、いろいろな見方があると思われます。

例会では、以下のようにいろいろな意見が出されました。

・このような横軸を時間軸とした放射線量のグラフを描くことで、各地域での放射線量の時間的な変化が一目でわかる。

・新聞やテレビ等での報道でもこのような視覚に訴える方法でデータを示し、「どの程度危険なのか」が分かる報道をしてほしかった。

・対数グラフにすると、分かりやすい。

・このグラフを元に積分をすれば(グラフと横軸にはさまれた部分の面積を求めれば)、積算放射線量が計算できるはずだ。

・「いわき」の数値が3月17日頃には「つくば」の10倍程度あったが、140日後には両者の値が近づいてきている。

・「つくば」のグラフの右端の方で、ある1日のみ数値が2倍にはね上がっているが、これはなぜか。

→この1日のみ数値が「0.2」と示されているが、それ以外の日は「0.1○」と有効数字2桁で示されている。なぜこの日だけ有効数字1桁で「0.2」と示されたのか分からない。

・上記の指摘との関連で、「毎回同じ測定者が同じ方法で測定しているかどうか疑問である。また、数値を四捨五入する具体的な方法も統一されていないのではないか?」との意見もあった。

・最近、外に放置されていた稲藁(いなわら)を食べた牛が放射性物質によって汚染されてしまったことが報道されている。このことについては、放射性物質を含んだ雨が降って稲藁に付着し、水分が蒸発することで濃縮され、また、放射性物質を含んだ雨が降って...濃縮され...ということを繰り返すことが予想できたはずで、植物の葉っぱや土などのように表面積が大きいものすべてに同様のことが起こりうることで、そのような警告を専門家から是非早めに指摘してほしかった。

(3)モアレの紹介(鈴木孝雄)...写真9参照

資料を入れる透明なプラスチック製のバインダーの表側と裏側に格子模様が印刷されていて、表側と裏側の格子模様の重なり具合によって様々なモアレ模様が見られる(写真9参照)という報告です。また、インターネットでモアレについて調べたところ、ユーチューブでモアレを応用して歯車が回転して見える動画が紹介されていたとのこと。モアレの原理について解説できる人がいればいいのですが、そのような経験のある人がいないため、今回はこれ以上議論が深まることはありませんでした。モアレの原理やその応用等について時間をかけて検討してみたいと思っている人は多いと思いますが、何から始めればいいのか分からず手が出せないでいる方が多いようです。今回はモアレに関する情報交換を行いましたが、そのいくつかを以下に示します。

・モアレの原理は、要は最小公倍数だと思う。

・モアレを利用して電子顕微鏡の解像度を上げることはできないか。

・過去の「青少年のための科学の祭典」で韓国からの出展ブースで「モアレを利用したノギス」(出展の題名はおそらく正しくない。要するに、モアレの原理を応用してノギスの測定範囲を広げる工夫だったと思う。)があった。

(4)卓上真空ポンプを利用した諸実験(倉田慎一)...写真10、写真11参照

秋葉原の千石電商で購入した卓上の真空ポンプ(写真10参照)が紹介されました。この真空ポンプは高さ10cm程度の小型のもので、直流電源12Vで使用します。その仕様は以下の通りです。

「Spark Fun ROB-10398 真空ポンプ(バキュームポンプ) 電源電圧:12V 電力:12W

真空範囲:0-16 ''Hg(単位は「インチ エイチジー」)で、0~16 ''Hg=0~406mmHg=0~0.535atm圧力範囲:0-32PSI(単位は「ポンド スクウェア インチ」)で、0~32PSI=0~2.19atm

1,495円...12V,1.5AのACアダプター、コード類、ターミナル等を追加して、最終的に計2,500円程度になったとのこと。

【Spark Funについて】

Spark Fun Electronics(SFE)は、2003年に当時コロラド大学の学生だったNathan Seidleが始めた電子工作愛好家のためのオンラインショップで、時代の先端を行く品揃えと洗練されたインターフェースが特徴である。マイクロコントローラ用の開発ボードやそれに組み合わせて使うセンサーや表示デバイス等が商品の中心である。また、SFEは優れたオリジナルキットのメーカーでもある。

【真空範囲、圧力範囲について】

この真空ポンプROB-10398は空気の吸い込み口と空気の吐き出し口があり、それぞれの能力を真空範囲、圧力範囲という名称で圧力の単位で示している。SFEのホームページでは、Vacuum

Range、Pressure Rangeと表わされている。

【 ''Hg 、 PSIについて】

''Hgは「インチ エイチジー」と読みます。1インチ=2.54cm=25.4mmだから、

16 ''Hg = 16×25.4mmHg = 406mmHg となり、1atm(1気圧) = 760mmHg だから、

16 ''Hg = 16×25.4÷760atm = 0.535atm となります。

PSIは「ポンド スクウェア インチ」と読みます。1ポンド = 454gだから、

1PSI = 454g÷(25.4mm×25.4mm) = 0.704g/mm2 = 0.704×10-3×106kg/m2 = 0.704×103kg/m2

= 0.704×103×9.8N/m2 = 6.90×103N/m2

1atm = 760mmHg = 1.01×105N/m2 だから、

1PSI = 6.90×103N/m2 = 6.90×103÷(1.01×105)atm = 6.83×10-2atm

32PSI = 32×6.83×10-2atm = 2.19atm

例会では、透明なプラスチック製の容器の中に少し膨らましたゴム風船を入れてからふたをし、この容器と真空ポンプの吸入口を金魚の水槽等で使用する透明チューブでつないでから、真空ポンプのスイッチをONにすると、20秒~30秒程度の時間で風船が膨らみました(写真11参照)。従って、この真空ポンプを使った実験はプラスチック製シリンジを使用した手動式真空ポンプを使って実験するよりも短時間で実験することが可能です。

次に、ビーカーの中にお湯を入れ、そのビーカーを透明なプラスチック製の容器の中に入れてからふたをし、この容器と真空ポンプの吸入口を透明チューブでつないでから、真空ポンプのスイッチをONにすると、約10秒後にはお湯が沸騰しました。この実験については、明らかにプラスチック製シリンジを使用した手動式真空ポンプを使って実験するよりも短時間で実験することができます。

現時点では、まだ実験装置が最終的なものになっていませんが、今後以下のような改良を予定しているそうです。

・現時点では逆流防止弁をつけていないが、今後つける予定である。

・この実験では、プラスチック製容器と真空ポンプの吸入口を接続する透明チューブが圧力差でつぶれてしまう傾向があるが、今後もっと丈夫なチューブを使う予定である。

・透明プラスチック製容器の替わりに大きなガラス瓶を使ってみたい。

...例えば、梅酒を作るときに使うガラス瓶が使えるかどうか検討してみたい。

また、今回紹介された実験について出された意見を以下に列挙します。

・この真空ポンプは元々何に使っていたものか?

...現時点では、不明とのこと。Spark Fun Electronicsのホームページでは、真空を利用していろいろなものをつかむuniversal gripperとしての利用が動画で紹介されていましたが、他にもいろいろな用途がありそうです。

・今後、もう少し大型の馬力のある卓上真空ポンプを入手してはどうか?

(5)水酸化カリウムの放出する放射線の測定および放射線に関する計算について

(久保田信夫)...資料2、写真12、写真13参照

水酸化カリウムKOHが放出する放射線を測定する実験が紹介されました。まず、水酸化カリウムKOHを少量透明ビニール袋に入れ、ガイガーカウンターに押し当てます(写真12参照)。KOHから放出されるγ線(ビニール袋を透過する)のカウント数(CPM...カウント パー ミニッツ...1分間あたりのガイガーカウンターのカウント数)をパソコン計測の手法で測定(約20CPMの値)し、そのグラフを液晶プロジェクターによって黒板に拡大投影します(写真13参照)。この状態で、ガイガーカウンターに押し当てていた水酸化カリウムを入れた透明ビニール袋をガイガーカウンターから遠ざけるとCPMの値が急に減少します。この実験からかなりの放射線がカリウムから放出されていることが分かります。人間の体が正常にはたらくために必須であるカリウム(当然、食品の中にも含まれています)からかなりの放射線が放出されていることを示す一つの実験であるとのことです。

次に、身近な物質からどの程度の放射線が放出されているかを調べた結果がPowerPointのスライドショーで説明されました(詳細は資料2参照)。

① ... 40Kの1秒間あたりの崩壊数の計算

② ... 1gのカリウムの中に含まれる40Kの原子数の計算

③ ... 40Kの半減期1.277×109年を秒に換算するための計算

④ ... 1gのカリウムの中に含まれる40Kの1秒間あたりの崩壊数(ベクレルBq)の計算

⑤ ... 人体に含まれるカリウムの中の40Kによる崩壊数(ベクレルBq)の計算

⑥ ... 食品1kgの中に含まれる40Kによる崩壊数(ベクレルBq)の計算

⑦ ... 40Kが40Arや40Caに変化する際に放出される放射線量(シーベルトSv)の計算

放射線は人間の感覚でとらえることができないため多くの人が放射線や放射性物質に対して恐れを抱いています。人は放射線や放射性物質に囲まれた生活をしていますが、普段の生活ではそのことに気づきません。要は、その量が問題です。許容範囲のものであれば恐れることはないのでしょうが、許容範囲がはっきりしないこともあり、特に原発事故が起きてしまった現在は漠然とした不安が常につきまといます。今後のことを考えるためには、しっかりした計算をして放射線や放射性物質についての量的な検討を常にしていくことが必要です。

(6)北村俊樹氏のソフトを利用した音波の実験(塚本栄世)

...資料3、写真14~写真16参照

①「きらきら」(マルチストロボの発光周波数を自由に変えることができるソフトで、デューティー比も変えることが可能)...写真14参照

第93回秦野物理サークル(2009.5.30.(土)実施)で超高輝度白色LEDを周期的に発光させることによって周期的な現象が静止しているように見える実験が紹介されたことがありました。この実験の概要は、発振用ICである555によってつくり出した周期的な信号をパワーMOSFETのゲートに加えることでドレーンとソースの間に周期的に電流を流し、超高輝度白色LEDを周期的に発光させるという実験でした。ただ、このときはデューティー比(発光時間と1周期の時間との比)を周波数と独立に変えることができない上にその値がかなり大きい(つまり、光っている時間が長い)ため、水波の実験では問題なく使えましたが、周期的に空気中に飛び出す水滴を周期的に発光する光を照射して水滴が静止して見えるようにはできませんでした。

それに対して、聖光学院中学・高等学校の北村俊樹氏が制作したソフト「きらきら」は発光周波数を自由に変えることができるだけではなく、デューティー比も変えることが可能なソフトであるため、デューティー比を小さくする(つまり、1周期の時間のうち短い時間発光する)ことによって、周期的に空気中に飛び出す水滴が静止して見えるようにできる可能性があります。今回は、その実験をすることができませでしたが、今後是非試してみたいものです。なお、「きらきら」はサイン波、三角波のデューティー比として50%、33%、25%、20%、

12.5%、8%、5%、3%の値から選ぶことができます。

この「きらきら」と超高輝度白色LEDの組み合わせで、発光周波数とデューティー比を変える(写真14参照)ことによって、周期的に空中に飛び出す水滴、振動する弦、回転するモーター、水波等を静止させたり、ゆっくり振動させたりすることができそうです。(ただし、充分な光量が得られるかどうかについて実験によって確認する必要があります。)発光周波数やデューティー比を自由に変えることができるので、いろいろな周期現象の実験への応用が可能であると思われます。

②「発音(はつね)」を利用した気柱共鳴の実験...資料3、写真15参照

「発音(はつね)」は音波の信号をつくり出すパソコンのソフトで、正弦波、三角波、ノコギリ波、方形波1、方形波2、方形波3、階段波の波形の信号を発生することができます。この信号をパソコンのイヤホン端子から取りだしてアンプで増幅した上でスピーカーに入れると、望みの振動数の音波を発生させることができます。振動数については1Hz刻みで設定することができるので、まず困ることはありません。この「発音」を利用した気柱共鳴の実験の報告です。

授業の中で気柱共鳴の生徒実験をしようとしたところ、実験装置の数が足りないため、実験装置は1セットのみ準備し、「発音」をインストールしたパソコン(パソコンのディスプレイ画面を液晶プロジェクターで拡大してスクリーンに投影)とスピーカーを使って生徒15名全員が交代しながら次々と測定したり計算したりするやり方で気柱共鳴の実験を行いました。音波の振動数は500Hz、750Hz、1000Hzにし、気柱共鳴するときの水面の位置を測ることによって音波の波長、振動数、開口端補正を計算によって求めさせました。生徒によって、細心の注意を払って測定をする生徒と大雑把な測定をする生徒がいるので、測定データのバラツキは結構ありますが、それなりのデータが取れたかな(?)と思いますが、どうでしょうか?(詳細は資料3参照)

例会では、気柱共鳴のガラス製の実験装置の替わりに、印刷機のマスターの芯に使われている紙筒を利用して実験を行いました。印刷室にある印刷機は2種類あり、そのマスターの芯に使われている紙筒も大きさが違う2種類あります。また、この2種類の紙筒は直径の組み合わせがたまたま絶妙で、直径の大きい紙筒の中に直径の小さい紙筒がぴったりはまります。直径の大きい紙筒は両端が開いた開管であり、直径の小さい紙筒は一方の端は開いていますがもう一方の端は閉じた閉管です。直径の大きい紙筒の中に直径の小さい紙筒を入れて徐々に引っ張り出していくと、全体として長さを変えることができる閉管としてはたらきます(写真15参照)ので、この閉管の共鳴振動数をある程度変化させることができるので便利です。長さが32cmの直径の大きい紙筒(開管)の中に直径の小さい紙筒(閉管)を入れて少し引っ張り出した状態(全体としては閉管)でスピーカーからこの閉管に音波を入れてその振動数を徐々に変化させると250Hzで共鳴しました。また、直径の大きい紙筒(開管)を使った場合は490Hzで共鳴しました。

この「発音」を使うと、スピーカーから出る音波の振動数を1HZ刻みで変化させることができるので、固有振動数が不明の音叉の振動数を調べることにも使えます。音叉の金属部分を叩いて音を出し、同時にスピーカーから出る音波との間でうなりを発生させます(写真16参照)。そして、スピーカーから出る音の振動数を徐々に変化させていくとうなりが消えますが、このときの振動数を「発音」の画面に表示されている振動数の数値として読み取れば音叉の振動数が分かります。

(7)ホワイトノイズから「ド レ ミ ファ ...」が鳴らせるか?(塚本栄世)

...写真17、写真18参照

まず、前回の例会(第105回秦野物理サークル...2011.5.28.実施)で紹介した音波の信号をつくるフリーソフト「Wave Gene Ver.1.40.」を使ってスピーカーからホワイトノイズを出しておきます。このホワイトノイズを(6)の長さを変えることができる閉管に入れて閉管の長さを徐々に短くしていくと(写真17、写真18参照)、ホワイトノイズ特有のザーッという雑音と同時にかすかに「ド レ ミ ファ ...」と音階が聞こえます。

ところで、この実験と現実の管楽器から音が出る仕組みとはどのような関係にあるのでしょうか?管楽器を吹くことによって「ド レ ミ ファ ...」の音階を鳴らすことができる仕組みは、上記の実験から分かるように、管楽器を吹いてホワイトノイズを発生させ、管の長さを変えることで(つまり、共鳴振動数を変えることで)音階をつくり出している訳ではないようです。仕組みはよく分かりませんが、管楽器を吹く人の側で意識的にせよ無意識的にせよ行なっている共鳴音を出す操作があると思われます。また、宿題が増えました。

(8)DVDを反射型回折格子として用いた簡易分光器の実験(塚本栄世)

...写真19~写真25参照

DVDを反射型回折格子として用いた簡易分光器の実験を継続しています。今回は、まず、簡易分光器の小型化を試みました(写真19、写真20参照)。その結果、高さを5cm、おくゆきを回折格子を取り付けている位置の前の部分で3cm、後の部分で4cm縮めることができました。ただし、分光器の幅は、反射型回折格子であるDVD(熱を加えることで中心角45°の角度に切断したもの)の大きさが従来どおりであるため、縮めることはできません。また、おくゆきを縮めるために回折格子を取り付けている位置の前の部分を縮めすぎると、スペクトルを見る際に目の焦点を合わせることが難しくなるため3cm縮めるのが限界でした。

また、分光器の単スリットの部分(光を取り入れる部分)にスライドプロジェクター用のプラスチック製スライド固定具をビニールテープで貼りつけ、色フィルターを取り付けやすいようにしました。この部分に、中央部に正方形の窓を開けた裏が黒い工作用紙(半分だけ色フィルターが貼りつけられている)を貼りつけて(写真21参照)から、超高輝度白色LEDの光を入射させる(写真22参照)と、半分は白色LEDの光による連続スペクトルですが、残りの半分は色フィルターを透過した光のスペクトル(例えば、黄色のセロハンを色フィルターとして用いた場合は連続スペクトルから紫色をカットしたスペクトル)が観察されます(写真23参照)。

今回、超高輝度LED(放熱板付、白色、赤色、緑色、青色...写真24は赤色、緑色、青色LED)を光源としてそのスペクトルを観察しました(写真25は青色LEDのスペクトル)が、光の輝度が余りにも高いため、スペクトルをデジタルビデオカメラで撮影しながら大型テレビの画面上で観察するとスペクトルが白くなってしまい、スペクトルの色が分からなくなってしまいます。そこで、超高輝度LEDを光を取り入れる単スリットからかなり離すようにすると、テレビの画面上に映るスペクトルの色が分かるようになります。(ただ、テレビの画面上に映るスペクトルの色は肉眼とはかなり違っています。)以上のように、この「DVDを反射型回折格子として用いた簡易分光器」の光源としては、太陽光、白熱電球、懐中電灯、蛍光灯、LED(超高輝度LEDも含む)等を使うことができることが分かりました。

ところで、白色LEDには2つのタイプがあり、一つは赤、緑、青の光を混ぜて白色に見せるタイプですが、もう一つは青色や紫色のLEDと蛍光物質を組み合わせて白色に見せるタイプです。この二つのタイプの白色LEDのスペクトルを同時に観察して、その違いを比較してみたいと思っていますが、まだその機会はありません。

(9)紫外線LEDによって蛍光を発生させる実験(塚本栄世)

...資料4、写真26~写真28参照

デジタルビデオカメラは可視光だけでなく、赤外線や紫外線の可視光に近い領域に対しては少し感度を持っています。そこで、紫外線LEDのスペクトルをデジタルビデオカメラで撮影しながら大型テレビの画面上で観察してみよう(直接の光ではなく1次の回折光ではありますが、紫外線を肉眼で観察するのは危険であると思われます)と思い立ち、数年前に秋葉原で購入した紫外線LED(【参考2】参照のこと)のスペクトルを観察することにしました。例会でこの実験を実施したときのスペクトルは写真26参照。

そして、ついでに紫外線LEDによって蛍光を発生させる実験もやろうとして準備を進めていたところ、たまたま100円ショップで「マジック ライト ペン」をみつけたので購入し、秋葉原で購入した紫外線LEDと比較しながら蛍光を発生させる実験(「マジック ライト ペン」についている透明なインクで文字を描き、それに紫外線を照射すると紫色を背景にして文字が水色に浮き上がる実験)をやってみた(写真27、写真28参照)ところ、「マジック ライト ペン」の方が圧倒的に強烈な蛍光を発します。ところが、「マジック ライト ペン」の取扱説明書(ペンを入れている容器の土台に使っている厚紙に取扱説明書が印刷されている。資料4参照)には紫外線に対する警告や注意が何も書かれていません。アルカリの入ったボタン電池を使うため、飲み込まないようにという注意事項は書かれていますが、対象年齢を6才以上とするだけでは不十分と思われます。「マジック ライト ペン」は(株)大創産業で製造したMADE IN CHINAの製品です。文具という分類ですが、危険防止という意味で法律上はどのような規制がなされているのでしょうか?

【参考2】紫外線LEDについて...説明書に書かれている内容は以下の通りです。

「高出力紫発光ダイオード OSSV5111A」 出力:45mW 波長:400nm

蛍光ペンや蛍光物質が光る高出力発光ダイオードです。 紫外線を含む OptoSupply

(注意)この紫発光ダイオードは目に見えない領域の波長に出力ピークがありますので、目に見える明るさはさほどではありませんが、出力は45mWと強力です。目に危険ですので、直接のぞきこんだりしないでください。目で見える紫のピークは400ナノメートルです。

(10)「回る浮沈子」の原理について(塚本栄世)...図1~図5、写真29、写真30参照

500mLの発泡飲料用のペットボトルの中にお弁当用の小さなプラスチック製の醤油さしとヒートンで作った浮沈子を入れ、さらに水を一杯に入れてからふたをしてペットボトルの側面を手で強く押すと浮沈子が沈み(写真29参照)、手を離すと浮沈子が浮かびます(写真30参照)。うまくいかないときは、浮沈子の中に入っている水の量を何度も調整するとやがてうまくいくようになります。

ここで、浮沈子が浮き沈みする原理を復習しておきます。まず、浮沈子の構造は(図1)に示すように、醤油さし、ヒートン、空気、水からなりますが、醤油さし、ヒートン、空気の質料は水が出入りしても変化しません。ペットボトルの側面を手で強く押すと浮沈子の周囲の水圧が上がり、浮沈子の中に水が入り込みます。そのため、浮沈子の内部にある空気が圧縮されて体積が小さくなります。その結果、浮沈子の体積(浮沈子を構成するプラスチック製の醤油さし、ヒートン、浮沈子内部の空気の体積を合計した体積)が小さくなるので、浮沈子が受ける浮力が小さくなり、(浮沈子にはたらく重力は一定なので、)浮沈子は沈みます。それに対して、ペットボトルの側面を押していた手を離すと浮沈子の周囲の水圧が下がり、浮沈子の中に入っていた水の一部が外に出ていきます。そのため、浮沈子の内部にある空気の体積が大きくなり、その結果、浮沈子が受ける浮力が大きくなり、浮沈子は浮き上がります。(以上のような考え方の他に、浮沈子内部の水も浮沈子の一部であるとみなし、(浮沈子の体積が一定だから)浮沈子にはたらく浮力が常に一定に保たれ、浮沈子に水が出入りすることによって浮沈子にはたらく重力が変化するとみなす考え方もあります。)

この浮沈子の側面に(図2)のように互い違いになる位置A、Bにピンで穴を開けると、手を離したときに浮沈子が回転しながら浮かび上がるものを作ることができます。ところで、この浮沈子が浮き上がるときに回転するのはなぜでしょうか?手を離したときに浮沈子に開けた穴から出てくる水が周囲の水を押すと同時に押し返されるから、つまり、作用・反作用の法則で浮沈子が回転することを説明しようとするのは誤りです。浮沈子が回転する原理は宇宙空間でロケットが加速する現象と同じ原理であると考えられます。従って、ロケットから噴き出す高圧のガスが周囲の空気を押すからその反作用としてロケットが空気から押し返されて加速されるという、作用・反作用の考えで説明することはできません。なぜなら、ロケットの周囲は空気ではなく、真空ですから、押し返すはずがありません。物理Ⅱの分野で学習する内容を使って説明してよいということであれば、運動量保存の法則(ロケットとロケットから噴き出す高圧の燃焼ガスを合わせて、全体としての運動量は変化しない)を使って説明するのが最も分かりやすい説明になると思われますが、例えば、力学の基礎しか学習したことがない高校2年生に対しては運動量の考えを使わないで説明する必要があります。つまり、「力」だけを考えて浮沈子が回転することを説明することはできないでしょうか?

一つの考え(「A案」と名付けます)は、まず、浮沈子の側面に穴が開けられていない状態で、浮沈子内部の水圧が周囲の水圧より高い場合を考えます。この状態で、(図3)のように、穴が開けてあるときに水が噴き出す方向の平行な2直線上で浮沈子内部の水が醤油さし側面内部の壁(面積はすべて同じであるとします)を押す力F1、F1´、F2、F2´を考えます(このとき、醤油さし内部の壁の面積として、同じ面積をとります)。ここで、F1とF1´、F2と

F2´はつりあっています。もし、醤油さし側面のF1´、F2´の位置に穴が開いているとすると、醤油さしが力F1´、F2´を受けることはありません。つまり、醤油さしが受ける力はF1、F2だけになり、この偶力によるモーメントによって浮沈子は(図4)の矢印の向きに回転することになります。

もう一つの考え(「B案」と名付けます)は、熱運動している浮沈子内部の水分子が醤油さし側面内部の壁に衝突する際に壁を押す力について検討する考えです。つまり、浮沈子の壁A、Bの位置に開けられた穴を通過する水分子があるため穴がなければ醤油さし内部の壁を押すはずであった力が浮沈子に加わらなくなるので、水分子が醤油さし内部の壁に衝突する際に加える熱運動による力のバランスが崩れて......(以下、A案と同じ)。この考え方は宇宙空間で加速されるロケットの運動(図5参照)を考える際に、高圧の燃焼ガス分子の衝突によってロケットが加速されることを説明する方が実感が湧きそうです。

例会では、上記2つの考え方に関連していろいろな検討をしました。その内容を以下に列挙します。

・「A案」と「B案」を比べると、「A案」の方が分かりやすい。

・ロケットが加速する原理を説明するのに、ロケットから噴き出す燃焼ガスとロケットの残りの部分(ロケット本体、燃料、酸化剤をあわせたもの)との間ではたらく作用・反作用によるとすればよいのでは。

・ペットボトルの側面を手で押すよりももっと強く押すことができれば、浮沈子の内部に水が入りながら回転する現象が起きるのではなかろうか。

・「回る浮沈子」との関連で、ペットボトル製の水ロケットが加速する原理を考えると、水道水より食塩水の方が比重が大きいので、ペットボトルの中に入れる液体は水道水より食塩水の方が水ロケットの加速が大きくなると考えられる。

【3】会費について

今年度は会費を集めません。

【4】連絡先について

〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川1485-1

神奈川県立綾瀬西高等学校 塚本栄世

TEL:0467-77-4251

FAX:0467-76-8199

【5】次回例会(第107回秦野物理サークル)について

9月24日(土) 14:00~17:00

例会の会場は伊勢原子ども科学館です。

なお、今年度の例会日程は以下の通りです。

11月26日(土)

1月28日(土)

3月24日(土)

例会はいずれも時間は14:00~17:00、会場は伊勢原子ども科学館です。

文責 塚本栄世

|

|

|