|

|

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 2010.5.17.敪峴

戞俋俉夞恅栰暔棟僒乕僋儖曬崘

擔帪丗俀侽侾侽擭俁寧俀俈擔乮搚乯侾係丗侽侽乣侾俈丗侾侽

応強丗埳惃尨巕偳傕壢妛娰

嶲壛幰丗堫梩堦峅乮埳惃尨巕偳傕壢妛娰乯丄娾悾廩圉乮恄撧愳戝妛乯丄媣曐揷怣晇乮棫壴妛墍乯丄憅揷怲堦乮嫵堢僙儞僞乕乯丄巙懞弫巕乮乮姅乯僫儕僇乯丄楅栘岶梇乮堦斒乯丄捤杮塰悽乮埳惃尨崅峑乯丄撪摗揘栫乮憡柾岦梲娰崅峑乯丄暯栰堣巕乮嶳杒崅峑乯丄怺捗婱巙乮埳惃尨巕偳傕壢妛娰乯丄栁愹弐晇乮埢悾惣崅峑乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂寁侾侾柤

亂侾亃敪昞崁栚

乮侾乯岺嶌乽悂偒栴乿乮慡堳乯...恾侾丄幨恀侾乣幨恀俁嶲徠

乮俀乯乽悂偒栴乿偺幚尡乮懍偝偺應掕乯乮捤杮塰悽乯...幨恀係乣幨恀侾俆嶲徠

乮俁乯乽儗僀働娗乿偺帒椏偺徯夘乮捤杮塰悽乯...恾俀丄幨恀侾俇嶲徠

乮係乯乽儗僀働娗乿偺幚尡乮捤杮塰悽乯...幨恀侾俈丄幨恀侾俉嶲徠

乮俆乯崅壏偺悈忲婥偱儅僢僠偵壩傪偮偗傞幚尡乮捤杮塰悽乯...幨恀侾俋乣幨恀俀俀嶲徠

乮俇乯愬戜壢妛娰偺徯夘乮媣曐揷怣晇乯...幨恀俀俁乣幨恀俀俈嶲徠

乮俈乯嵒揝偺徯夘乮楅栘岶梇乯...幨恀俀俉乣幨恀俁侽嶲徠

乮俉乯怴暦婰帠偺撪梕偵偮偄偰偺専摙乮慡堳乯

丂嘆乽尰戙偺旈弍偱僠僠儞僾僀乿...帒椏侾嶲徠

亂俀亃敪昞撪梕

乮侾乯岺嶌乽悂偒栴乿乮慡堳乯...恾侾丄幨恀侾乣幨恀俁嶲徠

丂慜夞偺椺夛偱乽悂偒栴乿偺幚尡傪偟傑偟偨偑丄偦偺乽悂偒栴乿偼奜宎俇倣倣丄撪宎俆.係倣倣丄挿偝俁侽們倣偺僗僩儘乕傪巊偭偰丄僗僩儘乕侾杮傪偦偺傑傑巊偭偨傕偺偲侾係們倣偺挿偝偵愗偭偨傕偺傪偮側偄偱堦懱偵偟丄偦傟偧傟偺僗僩儘乕偺拞偵栴偲偟偰柸朹乮恾侾嶲徠丄椉抂偺懢偄晹暘偺捈宎俆倣倣丄挿偝俈.俉們倣乯傪偮傔偰椉曽偺僗僩儘乕傪摨帪偵悂偔偲丄柧傜偐偵挿偄僗僩儘乕偺拞偵擖傟偨柸朹偺曽偑墦偔傊旘傃傑偡丅偙偺傛偆側幚尡寢壥偵側傞棟桼偼丄乮塣摦検偺曄壔乯亖乮椡愊乯丄偮傑傝丄僗僩儘乕偑挿偄曽偑柸朹偵椡傪壛偊傞帪娫倲偑挿偄偨傔丄懅偵傛偭偰柸朹偵壛偊傞椡愊俥倲偑戝偒偔側傞偺偱丄塣摦検偺曄壔倣倴亅倣亊侽偑戝偒偔側傞乮偮傑傝丄僗僩儘乕傪旘傃弌偡偲偒偺懍偝倴偑戝偒偔側傞乯偨傔偱偡丅偁傞偄偼丄乮塣摦僄僱儖僊乕偺曄壔乯亖乮巇帠乯丄偮傑傝丄僗僩儘乕偑挿偄曽偑懅偵傛偭偰柸朹偵壛偊傞巇帠俥倶偑戝偒偔側傞偺偱丄塣摦僄僱儖僊乕偺曄壔侾/俀丒倣倴俀亅侾/俀丒倣亊侽俀偑戝偒偔側傞乮偮傑傝丄僗僩儘乕傪旘傃弌偡偲偒偺懍偝倴偑戝偒偔側傞乯偲夝庍偡傞曽朄傕偁傝傑偡丅 丂慜夞偺椺夛偱乽悂偒栴乿偺幚尡傪偟傑偟偨偑丄偦偺乽悂偒栴乿偼奜宎俇倣倣丄撪宎俆.係倣倣丄挿偝俁侽們倣偺僗僩儘乕傪巊偭偰丄僗僩儘乕侾杮傪偦偺傑傑巊偭偨傕偺偲侾係們倣偺挿偝偵愗偭偨傕偺傪偮側偄偱堦懱偵偟丄偦傟偧傟偺僗僩儘乕偺拞偵栴偲偟偰柸朹乮恾侾嶲徠丄椉抂偺懢偄晹暘偺捈宎俆倣倣丄挿偝俈.俉們倣乯傪偮傔偰椉曽偺僗僩儘乕傪摨帪偵悂偔偲丄柧傜偐偵挿偄僗僩儘乕偺拞偵擖傟偨柸朹偺曽偑墦偔傊旘傃傑偡丅偙偺傛偆側幚尡寢壥偵側傞棟桼偼丄乮塣摦検偺曄壔乯亖乮椡愊乯丄偮傑傝丄僗僩儘乕偑挿偄曽偑柸朹偵椡傪壛偊傞帪娫倲偑挿偄偨傔丄懅偵傛偭偰柸朹偵壛偊傞椡愊俥倲偑戝偒偔側傞偺偱丄塣摦検偺曄壔倣倴亅倣亊侽偑戝偒偔側傞乮偮傑傝丄僗僩儘乕傪旘傃弌偡偲偒偺懍偝倴偑戝偒偔側傞乯偨傔偱偡丅偁傞偄偼丄乮塣摦僄僱儖僊乕偺曄壔乯亖乮巇帠乯丄偮傑傝丄僗僩儘乕偑挿偄曽偑懅偵傛偭偰柸朹偵壛偊傞巇帠俥倶偑戝偒偔側傞偺偱丄塣摦僄僱儖僊乕偺曄壔侾/俀丒倣倴俀亅侾/俀丒倣亊侽俀偑戝偒偔側傞乮偮傑傝丄僗僩儘乕傪旘傃弌偡偲偒偺懍偝倴偑戝偒偔側傞乯偲夝庍偡傞曽朄傕偁傝傑偡丅

丂庼嬈偺拞偱丄偙偺幚尡傪峴側偆慜偵丄挿偄僗僩儘乕偺拞偵擖傟偨柸朹偲抁偄僗僩儘乕偺拞偵擖傟偨柸朹偺偳偪傜偑墦偔傊旘傇偲巚偆偐惗搆偵梊憐偝偣傞偲丄挿偄僗僩儘乕偺拞偵擖傟偨柸朹偺曽偑墦偔傑偱旘傇偲巚偆惗搆偲抁偄僗僩儘乕偺拞偵擖傟偨柸朹偺曽偑墦偔傊旘傇偲巚偆惗搆偺悢偼傎傏摨偠偱偡丅抁偄僗僩儘乕偺拞偵擖傟偨柸朹偺曽偑墦偔傊旘傇偲巚偆惗搆偼丄柸朹偺埵抲偑僗僩儘乕傪悂偔応強偵嬤偄偐傜柸朹偵椡偑揱傢傝傗偡偄偲姶偠傞偨傔偺傛偆偱偡丅偦傟偵懳偟偰丄挿偄僗僩儘乕偺拞偵擖傟偨柸朹偺曽偑墦偔傊旘傇偲巚偆惗搆偼丄僗僩儘乕偑挿偄傎偳挿偄帪娫柸朹偵椡傪壛偊傞偙偲偵側傞偐傜柸朹偼懍偔側傞偲峫偊傞傛偆偱偡丅傑偨丄偦偺応偱幚尡傪傗偭偰丄挿偄僗僩儘乕偺拞偵擖傟偨柸朹偺曽偑墦偔傊旘傇偙偲傪帵偡偲丄昁偢僗僩儘乕傪傕偭偲挿偔偟偨傜偳偆側傞偺偐偲暦偔惗搆偑弌偰偒傑偡丅僗僩儘乕係乣俆杮傪僙儘僥乕僾偱偮側偄偩挿偄僗僩儘乕偺拞偵柸朹傪擖傟偰丄巚偄愗傝悂偔偲傃偭偔傝偡傞傛偆側懍偝偱旘傃傑偡丅

丂崱夞丄偙偺岺嶌傪慡堳偱傗傝傑偟偨乮幨恀侾嶲徠乯丅偨偩丄侾侽侽墌僔儑僢僾偱擖庤偱偒傞奜宎俇倣倣偺僗僩儘乕偼僕儍僶儔晅偒偱偁傞偨傔丄偙偺僗僩儘乕傪係乣俆杮僙儘僥乕僾偱偮側偄偱堦杮偵偮側偄偩偲偒偵僕儍僶儔偺晹暘偱嬋偑偭偰偟傑偆偨傔偵丄偙偺拞偵柸朹傪擖傟偰乽悂偒栴乿偲偟偰悂偄偨偲偒偵偆傑偔旘傃弌偝側偐偭偨傝丄幬傔偵旘傃弌偟偨傝偟傑偡丅偦偺偨傔丄僗僩儘乕偺僕儍僶儔晹暘傪娷傫偱抁偄懁傪愗傝棊偲偟偰偟傑偄丄巆偭偨晹暘乮挿偝栺俀侽們倣乯係乣俆杮暘傪僙儘僥乕僾偱偮側偄偱堦杮偵偡傞偲丄拞偵柸朹傪擖傟偰悂偄偨偲偒偵傑偭偡偖旘傃弌偟傑偡丅傑偨丄栴偲偟偰巊偆柸朹傪侾侽侽墌僔儑僢僾偱擖庤偡傞偲丄幉偺僷僀僾晹暘偑巻惢偺傕偺偲億儕僾儘僺儗儞惢偺傕偺偑偁傝傑偡偑丄億儕僾儘僺儗儞惢偺傕偺偼偲偒偳偒偐側傝嬋偑偭偰旘傇傕偺偑偁傝傑偡偑丄巻惢偺傕偺偼傎傏傑偭偡偖旘傇傛偆偱偡丅

丂乽僗僩儘乕悂偒栴乿偺岺嶌傪偟側偑傜丄埲壓偺傛偆側偙偲偑榖戣偵側傝傑偟偨丅

嘆僗僩儘乕傪俆乣俇杮偮側偖偲丄岥偐傜堦斣墦偄僗僩儘乕偵庤偑撏偐側偔側傝丄俆乣俇杮偮側偄偩僗僩儘乕偑慡懱偲偟偰傑偭偡偖偵側傜側偄丅栘偺朹傪乽揧偊栘乿偲偟偰巊偄丄俆乣俇杮偮側偄偩僗僩儘乕傪栘偺朹偵僙儘僥乕僾偱屌掕偡傞偲丄偮側偄偩僗僩儘乕慡懱偑傑偭偡偖偵側傞偺偱丄柸朹偑搑拞偱堷偭妡偐傞偙偲偑側偔側傝傑偡丅

嘇柸朹偺屻晹傪偹偠偭偰偍偔偲丄夞揮偟側偑傜旘傇偺偱丄柸朹偺巔惃偑埨掕偟丄傑偭偡偖旘傇丅

嘊柸朹偺塣摦検傪捈愙應掕偡傞曽朄偼側偄偐丠

丂仺斅傪忋偐傜傇傜壓偘丄偦偺斅偵柸朹傪傇偮偗傞傛偆偵偡傟偽丄斅偺塣摦傪挷傋傞偙偲偱柸

丂朹偺塣摦検傪應掕偡傞偙偲偑偱偒傞偼偢丅

丂仺婘偺忋偵棫偰偨敔偵柸朹傪傇偮偗傞偙偲偱敔傪搢偡傛偆偵偡傞丅

丂仺僼儔儚乕傾儗儞僕儊儞僩梡偺乽僆傾僔僗乿偵柸朹偑巋偝傞傛偆偵偟偰丄柸朹偑巋偝傞怺偝

丂傪挷傋傞偙偲偱柸朹偺塣摦検傪應掕偡傞偙偲偑偱偒傞丅

嘋柸朹偺懼傢傝偵敪朅僗僠儘乕儖摍偺寉偄媴傪旘偽偡傛偆偵偟偰偼偳偆偐丠

丂仺僗僩儘乕偺弌岥懁偵嵶岺傪偡傞偙偲偱丄旘傃弌偡媴偵夞揮傪梌偊丄僇乕僽傗僔儏乕僩偺曄

丂壔媴偑旘傃弌偡傛偆偵偱偒傞偺偱偼丠

丂傑偨丄椺夛偱偼丄堫梩偝傫偺敪埬偱丄摟柧傾僋儕儖僷僀僾偺拞偵懡悢偺柸朹傪僷僀僾偺挿偝曽岦偵暲傋偰擖傟偰偐傜悂偔偲愭抂偵嬤偄柸朹偐傜弴斣偵旘傃弌偡偐偳偆偐傗偭偰傒傛偆偲偄偆偙偲偵側傝丄幚尡偟偰傒偨乮幨恀俀嶲徠乯偲偙傠摨帪偵壗杮傕偺柸朹偑旘傃弌偡傛偆偵尒偊丄壗偑壗偩偐傛偔暘偐傝傑偣傫丅偦偙偱丄摟柧傾僋儕儖僷僀僾偺愭抂偵嬤偄埵抲偵侾杮丄岥偱悂偔晹暘偵嬤偄埵抲偵侾杮偺柸朹傪擖傟丄悂偄偰傒偨乮幨恀俁嶲徠乯偲偙傠丄愭抂偵嬤偄埵抲偺柸朹偼梋傝墦偔傑偱旘偽偢偵庤慜偵棊壓偟丄岥偱悂偔晹暘偵嬤偄埵抲偺柸朹偼墦偔傑偱旘傇偲偄偆寢壥偵側傝丄柧傜偐偵俀杮偺柸朹偺旘傃曽偵嵎偑弌傞偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅

乮俀乯乽悂偒栴乿偺幚尡乮懍偝偺應掕乯乮捤杮塰悽乯...幨恀係乣幨恀侾俆嶲徠

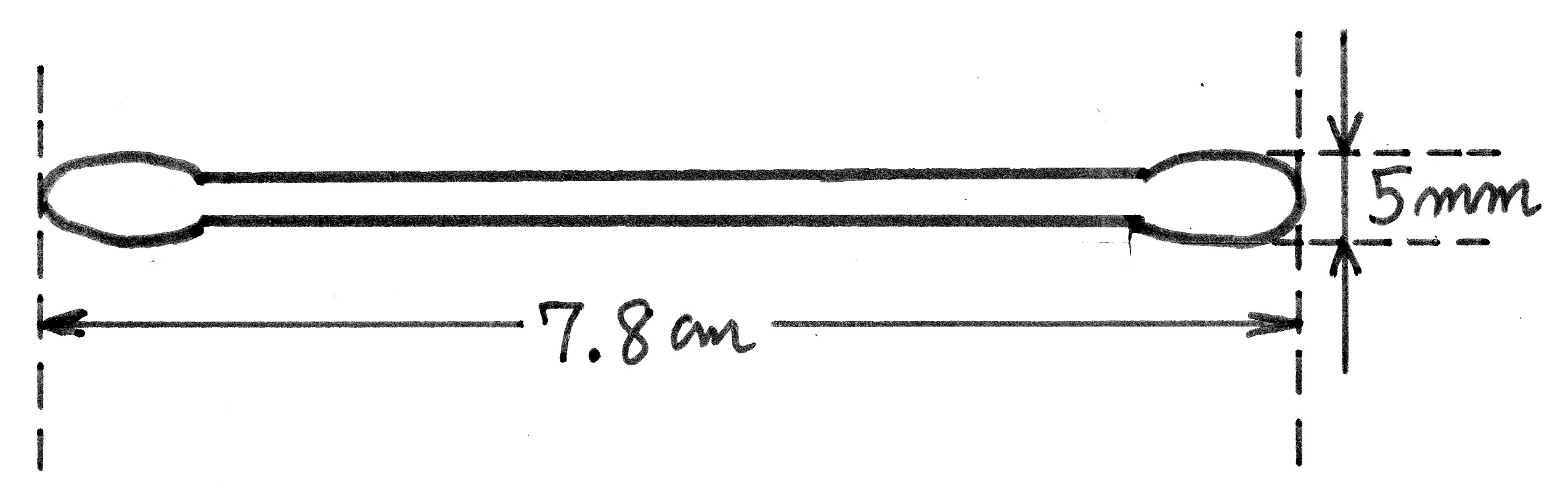

丂乽悂偒栴乿偺柸朹偺懍偝傪應掕偡傞乮幨恀係嶲徠乯偨傔偵丄奜宎俈倣倣乮撪宎栺俆.俆倣倣乯丄挿偝侾倣偺摵僷僀僾偺岥偱悂偔懁偵奜宎俇倣倣丄挿偝俁侽們倣偺僗僩儘乕侾杮傪墴偟崬傫偱偐傜丄偙偺摵僷僀僾傪栘偺斅偵屌掕偟丄摵僷僀僾偺岥偱悂偔懁偵柸朹傪擖傟傑偡丅師偵丄摵僷僀僾偺愭抂晹偺奜懁偵乽價乕僗僺乕乿乮幨恀俆丄幨恀俇嶲徠丄乽僠儑儘俻乿偲偄偆娺嬶偺幵偺懍偝傪應傞偨傔偵奐敪偝傟偨應掕娺嬶偱丄俀杮偺愒奜慄價乕儉傪暔懱偑愗傞帪娫傪應掕偡傞偙偲偵傛傝丄暔懱偺懍偝傪應傞傛偆偵嶌傜傟偰偄傑偡仺亂嶲峫侾亃嶲徠乯傪抲偄偰偐傜丄摵僷僀僾傪巚偄愗傝悂偔偲乽價乕僗僺乕乿偵偼俋俋.俋俋倠倣/倛偺抣偑昞帵偝傟傑偡丅乽價乕僗僺乕乿偵昞帵偝傟傞懍偝偼俋俋.俋俋倠倣/倛傑偱偺抣側偺偱丄偙偺傛偆側娙扨側乽悂偒栴乿偱柸朹偺懍偝偑帪懍侾侽侽僉儘傪挻偊傞偲偄偆偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅

丂傑偨丄柸朹偺婳摴偑曻暔慄偵側偭偰偄傞偙偲傪帵偡偨傔偺帋傒偲偟偰丄儗乕僓乕億僀儞僞乕偲擥傜偟偨僥傿僢僔儏儁乕僷乕傪巊偭偨埲壓偺傛偆側幚尡傪傗偭偰傒傑偟偨丅摵僷僀僾傪屌掕偟偰偄傞栘偺斅偺愭抂晹偵廐寧揹巕偱峸擖偟偨敄宆偺挻彫宆儗乕僓乕億僀儞僞乕乮幨恀俈丄幨恀俉嶲徠丄亂嶲峫俀亃嶲徠乯傪屌掕偟丄偦偺儗乕僓乕岝傪堦庬偺徠弨偲偟偰憢傪偔傝敳偄偨抜儃乕儖敔偵揬傝晅偗偨擥傜偟偨僥傿僢僔儏儁乕僷乕乮幨恀俋嶲徠乯偵徠幩偟傑偡丅偙偺忬懺偱乽悂偒栴乿傪悂偔偲丄栴偱偁傞柸朹偑擥傜偟偨僥傿僢僔儏儁乕僷乕偵寠傪偁偗傑偡乮幨恀侾侽嶲徠乯丅柸朹偑僥傿僢僔儏儁乕僷乕偵偁偗偨寠偺埵抲偲儗乕僓乕岝偺僗億僢僩偺埵抲偲偺嫍棧傪應掕偡傞偙偲偱丄柸朹偑捈恑偟偨応崌偵斾傋偰偳傟偩偗偺嫍棧棊壓偟偰偄傞偐傪挷傋傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂椺夛偱偼丄乽摵僷僀僾偺挿偝曽岦偲儗乕僓乕億僀儞僞乕偺儗乕僓乕岝偑暯峴偵側偭偰偄傞偺偐丠乿偲偄偆幙栤偑偁傝傑偟偨偑丄傑偩偦偺傛偆側惓妋側幚尡偵偼掱墦偄抜奒偱丄幚尡偺傾僀僨傿傾傪宍偵偟偰傒偨偩偗偺抜奒偱偡丅

丂柸朹偺婳摴傪挷傋傞偨傔偵擥傜偟偨僥傿僢僔儏儁乕僷乕傪柸朹偑撍偒敳偗偰偄偔傛偆偵偟偨偺偼丄擔杮偺弶婜偺儁儞僔儖丒儘働僢僩偺幚尡偑悈暯曽岦偱峴傢傟乮幨恀侾侾嶲徠乯丄偦偺帪偵栘榞偵揬偭偨巻傪儘働僢僩偑撍偒攋傝側偑傜恑傫偱峴偔曽朄偱丄儘働僢僩偺塣摦傪挷傋偨偙偲傪杮偱撉傫偩婰壇偑偁偭偨偐傜偱偡丅椺夛屻丄僀儞僞乕僱僢僩偱擔杮偺儁儞僔儖丒儘働僢僩偵偮偄偰専嶕偟偨偲偙傠丄敆椡偺偁傞摉帪偺摦夋乮亂嶲峫俁亃嶲徠乯偑岞奐偝傟偰偄傑偟偨丅惀旕丄偙偺儂乕儉儁乕僕傪尒偰壓偝偄丅

丂椺夛偱偼丄奜宎侾俁倣倣乮撪宎侾侾倣倣乯丄挿偝侾倣偺摟柧傾僋儕儖僷僀僾傪乽悂偒栴乿偲偟偰巊偆応崌偼丄侾侽侽墌僔儑僢僾偱擖庤偱偒傞夘岇梡偺柸朹乮幨恀侾俀嶲徠乯偑巊偊傞偙偲偑徯夘偝傟丄偦偺応崌偼柸朹偺懢偄懁偑慜偱傕嵶偄懁偑慜偱傕埨掕偟偰旘傇偺偼側偤偐偲偄偆栤傕弌偝傟傑偟偨丅傑偨丄埳惃尨巕偳傕壢妛娰偱乽悂偒栴乿偺僒僀僄儞僗僔儑乕傪傗偭偨偲偒偵惢嶌偟偨悢庬椶偺栴乮幨恀侾俁嶲徠丄嬥懏惢偺墧昅僉儍僢僾偵巻傪姫偒偮偗偨傕偺丄墧昅偦偺傕偺丄巻傪姫偄偰嶌偭偨墌悕宍偺栴乮僀儞僞乕僱僢僩偱偼丄偙偺僞僀僾偺栴偺嶌傝曽偑徯夘偝傟偰偄傑偡乯丄...乯偑徯夘偝傟傑偟偨丅巻傪姫偄偰嶌偭偨墌悕宍偺栴偺愭抂偵揃傪偮偗偨傕偺偼埿椡偑偁傝丄抜儃乕儖敔偵撍偒巋偝偭偰偟傑偄傑偡乮幨恀侾係嶲徠乯丅埳惃尨巕偳傕壢妛娰偱乽悂偒栴乿偺僒僀僄儞僗僔儑乕傪峴側偭偨偲偒偵偼丄傑偢偙偺栴傪悂偄偰抜儃乕儖敔偵撍偒巋偝傞偲偙傠傪尒偣偰偐傜丄乽悂偒栴傪愨懳偵恖偵岦偗偰偼偄偗側偄乿偲偄偆偙偲傪榖偟丄偦偺屻偱僗僩儘乕偲柸朹傪巊偭偨乽悂偒栴乿偺岺嶌傪峴側偭偨偲偺偙偲丅偄傠偄傠側栴傪庤嶌傝偟偰乽悂偒栴乿偲偟偰旘偽偟偰傒傞偲丄慜偺曽傪廳偔偟側偄偲旘傫偱偄傞搑拞偱慜屻偑傂偭偔傝曉偭偰偟傑偆応崌偑偁傝傑偡丅嬻婥掞峈偺塭嬁摍偵傛偭偰偙偺傛偆側尰徾偑婲偒傞偲峫偊傜傟傑偡偑丄崱屻偺壽戣偱偡丅

丂側偍丄椺夛偱偼丄僴僀僗僺乕僪僇儊儔傗儅儖僠僗僩儘儃傪巊偭偰柸朹偺塣摦傪挷傋偰傒偨傜偳偆偐偲偺採埬偑偁傝傑偟偨偑丄惀旕傗偭偰傒偨偄傕偺偱偡丅

丂椺夛偱偼丄乽價乕僗僺乕乿偵偮偄偰偺捛壛偺榖戣偲偟偰丄乽價乕僗僺乕乿傪巊偭偰暔懱偺棊壓壛懍搙傪應掕偟偨椺偑徯夘偝傟傑偟偨丅乮幨恀侾俆乯偺傛偆偵丄岤偝侾倣倣偺摟柧傾僋儕儖斅傪挿偝俀俉們倣亊暆係們倣偺挿曽宍偵愗偭偰偐傜丄忋晹偵崟偄價僯乕儖僥乕僾傪揬傝丄壓晹偵偼巺傪捠偟偰僑儉愷乮偍傕傝乯傪庢傝晅偗傑偡丅師偵丄崟偄價僯乕儖僥乕僾傪揬偭偨晹暘傪巜偱偼偝傫偱慡懱傪傇傜壓偘丄摟柧傾僋儕儖斅偺壓抂晹傪乽價乕僗僺乕乿偱偼偝傓傛偆偵偟偰偐傜巜傪棧偡偲丄俀杮偺愒奜慄傪崟偄價僯乕儖僥乕僾偺晹暘偑捠夁偡傞懍偝偑昞帵偝傟傑偡丅崟偄價僯乕儖僥乕僾傪揬傝晅偗偨晹暘偲乽價乕僗僺乕乿偺愒奜慄偺埵抲偲偺崅偝偺嵎倶傪梊傔應掕偟偰偍偗偽丄倴俀亅侽俀亖俀倗倶偺幃傪巊偭偰廳椡壛懍搙倗偺抣偑媮傑傝傑偡丅幚尡寢壥偼傎傏侾侽倣/倱俀偱偟偨丅側偍丄棊壓暔懱偲偟偰摟柧傾僋儕儖斅偵偍傕傝傪傇傜壓偘偨傕偺傪巊梡偟偨棟桼偼丄揝媴摍傪俀杮偺愒奜慄傪墶愗傞傛偆偵棊壓偝偣傞偙偲偼帄擄偺傢偞偱偡偑丄挿偄斅忬偺傕偺傪巊偆偙偲偱棊壓暔懱偺巔惃傪埨掕偝偣丄棊壓暔懱偑忢偵俀杮偺愒奜慄傪墶愗傞傛偆偵棊壓偝偣傞偙偲偑偱偒傞偐傜偱偡丅傑偨丄摟柧傾僋儕儖斅傪巊梡偟偨棟桼偼丄摟柧傾僋儕儖斅偼愒奜慄傪摟夁偡傞偨傔偱偡丅

亂嶲峫侾亃乽價乕僗僺乕乿偵偮偄偰

乽僠儑儘俻乿偲偄偆娺嬶偺幵偺懍偝傪應傞偨傔偵(姅)僴僪僜儞偑奐敪偟偨應掕娺嬶偱丄愒奜慄俴俤俢偲愒奜慄僙儞僒乕乮僼僅僩僟僀僆乕僪傑偨偼僼僅僩僩儔儞僕僗僞乕偐丠乯偺慻傒崌傢偣傪俀慻撪憼乮偮傑傝丄係們倣棧傟偨暯峴側俀杮偺愒奜慄偺巺偑嬻娫偵挘傜傟偰偄傞偲峫偊偰傛偄乯偟偰偄傑偡丅偙偺俀杮偺巺傪暔懱偑墶愗傞偺偵偐偐傞帪娫傪應掕偟丄撪憼偝傟偰偄傞寁嶼婡擻傪巊偭偰捈偪偵懍偝傪寁嶼偟偰偦偺抣傪昞帵偟傑偡丅(姅)僴僪僜儞偑奐敪偟偨傕偺偼倠倣/倛偱昞帵偝傟傑偡丅

丂偦偺屻丄(姅)僴僪僜儞偑乽價乕僗僺乕乿偺惢憿傪拞巭偟偨偲偒丄(姅)僫儕僇乮摉帪偼(姅)拞懞棟壢岺嬈乯偑嵼屔傪偡傋偰攦偄庢傝丄妛峑偺嫵巘岦偗偵侾侽悢擭娫斕攧偟偰偒傑偟偨偑丄嶐擭係寧偵嵼屔偑側偔側偭偨偨傔丄棟壢嫵堢梡偺怴偟偄巇條偱奐敪偟捈偟偨偦偆偱偡乮斕攧壙奿偼俀丆俉侽侽墌乯丅偦偺嵺丄埲壓偺傛偆側夵椙傪壛偊偰偄傑偡丅

丒昞帵偡傞懍偝偺扨埵傪倠倣/倛偐傜倣/倱丄們倣/倱丄倠倣/倛偐傜慖傋傞傛偆偵偟偨丅

丒俆屄偺應掕僨乕僞傪拁偊傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵儊儌儕傪捛壛偟偨丅

亂嶲峫俀亃敄宆偺挻彫宆儗乕僓乕億僀儞僞乕偵偮偄偰

敄宆愒怓儗乕僓乕敪岝儌僕儏乕儖丂廐寧揹巕丂俴俵亅侾侽俀亅俛丂俇俆侽値倣丂係俆侽墌

弌椡丗侾倣倂埲壓乮俥俢俙僋儔僗俀乯丂揹尮丗俁倁乮俁.侾倁亇侾侽亾乯丄係侽倣俙

悺朄丗岤偝俁倣倣丄挿偝俁係.俉倣倣丄暆侾侽倣倣

亂嶲峫俁亃儁儞僔儖儘働僢僩悈暯敪幩幚尡(侾俋俆俆擭)偺摦夋偵偮偄偰

http://www.jaxa.jp/article/special/pencil50/p2_j.html

乮俁乯乽儗僀働娗乿偺帒椏偺徯夘乮捤杮塰悽乯...恾俀丄幨恀侾俇嶲徠

丂戞俋俆夞恅栰暔棟僒乕僋儖乮俀侽侽俋.侾侽.俁.乯偺乽揝僷僀僾傗傾僉娛傪巊偭偨姌柭傝偺幚尡乿偍傛傃戞俋俈夞恅栰暔棟僒乕僋儖乮俀侽侾侽.侾.俀俁.乯偺乽儗僀働娗偺壏搙應掕乿偱媣曐揷愭惗偐傜徯夘偝傟偨儗僀働娗偺幚尡偵偮偄偰僀儞僞乕僱僢僩偱偄傠偄傠挷傋丄儂乕儉儁乕僕摍偐傜擖庤偟偨帒椏傪徯夘偟傑偟偨丅側偍丄偙偺幚尡偼戞俁俈夞恅栰暔棟僒乕僋儖乮侾俋俋俉丏俈丏係丏幚巤乯偱丄乽擬偱柭傞僷僀僾乿偲偟偰娾悾愭惗偐傜傕徯夘偝傟偨偙偲偑偁傝傑偡丅

丂儓乕儘僢僷偱偼丄僷僀僾僆儖僈儞偺廋棟傪偡傞嵺偵壒偑弌傞偙偲偑抦傜傟偰偄偨傛偆偱偡偑丄偙偺尰徾傪弶傔偰帺慠壢妛偺懳徾偲偟偰尋媶偟偨偺偑僆儔儞僟偺儗僀働偱丄乽僷僀僾偺拞偵嬥栐傪擖傟丄偦偺嬥栐傪僶乕僫乕偺墛偱壛擬偟丄廩暘偵擬偔側偭偨偲偙傠偱壛擬傪巭傔傞偲丄悢昩屻偵壒偑柭傝巒傔偟偽傜偔偟偰壒偑柭傝巭傓乿尰徾偲偟偰侾俉俆俋偵曬崘偝傟傑偟偨丅

嘆帒椏...乽儗僀働娗偵傛傞擬壒嬁帺椼怳摦偺壜帇壔乮柤屆壆戝妛岺妛晹岺妛尋媶壢媄弍晹乯乿

丒嬥懏僷僀僾偺拞偵擖傟傞嬥栐偺埵抲偼僷僀僾偺抂偐傜嫟柭壒偺攇挿偺侾/係棧傟偨埵抲偑嵟揔偱偁傞丅

丒僷僀僾偺拞偵擖傟傞嬥栐偼擇廳偵偟偨曽偑傛偄丅乮偦偺曽偑嫟柭壒偑弌傗偡偄丅乯

丒儗僀働娗偵傛偭偰弌傞嫟柭壒偼擬壒嬁帺椼怳摦偵傛偭偰弌傞壒偱偁傞丅

丒偙偺尰徾偼丄偛傒從媝応摍偐傜弌傞攑擬傪棙梡偟偰彨棃偺椻朳憰抲偵墳梡偡傞偙偲偑偱偒傞壜擻惈偑偁傞丅

丒偙偺尰徾偼丄擬僄僱儖僊乕仺壒僄僱儖僊乕仺擬僄僱儖僊乕偺僄僱儖僊乕曄姺傪偟偰偄傞丅

丒摟柧側巐妏偄傾僋儕儖娗傪棙梡偟偰儗僀働娗偵傛傞擬壒嬁帺椼怳摦偺條巕傪僔儏儕乕儗儞幨恀偲偟偰壜帇壔偡傞偙偲偵悽奅偱弶傔偰惉岟偟偨丅...乮幨恀侾俇嶲徠乯

仺幨恀侾俇偺幨恀乮倐乯偱丄嬥栐偺偡偖忋偺晹暘偱嵍塃曽岦偺崟偄偡偠忬偺晹暘偼擬壒嬁帺椼怳摦偵傛偭偰偱偒偨壒攇乮慳枾攇乯偺枾側晹暘偱偁傞丅

嘇帒椏...URL : http://wiredvision.jp/blog/yamaji/200802/200802151144.html

丒擬壒嬁椻媝僔僗僥儉偺徯夘...恾俀嶲徠

丂僗僞僢僋俙偵傛偭偰岺応摍偐傜偺攑擬傪棙梡偟偰擬僄僱儖僊乕偐傜壒僄僱儖僊乕傊偺曄姺傪峴偄丄敪惗偟偨壒傪僗僞僢僋俛偵傛偭偰壒僄僱儖僊乕偐傜擬僄僱儖僊乕乮僗僞僢僋偺忋壓偵壏搙嵎傪偮偔傞乯傊偺曄姺傪偡傞丅僗僞僢僋俛偺忋壓偵惗偠傞壏搙嵎偺偁傞椞堟偺偆偪掅壏懁傪椻朳偵棙梡偡傞丅

丒擬僄僱儖僊乕仺壒僄僱儖僊乕丄壒僄僱儖僊乕仺擬僄僱儖僊乕偺僄僱儖僊乕曄姺傪峴偆偨傔偵巊梡偡傞僗僞僢僋偼丄侾倣倣掱搙偺嵶偐偄寠偑傃偭偟傝奐偄偰偄傞僴僯僇儉丒僙儔儈僢僋僗偱偱偒偰偄傞丅

丒擬壒嬁椻媝僔僗僥儉偺僷僀僾偺拞偱敪惗偡傞壒偺僄僱儖僊乕偺巇帠棪偼栺侾侽侽倂偱偁傝丄捈愙偦偺壒傪暦偄偨応崌偼丄挳妎偵堎忢偑婲偒傞偔傜偄偺戝偒側壒偱偁傞丅

...儀乕僩乕儀儞偺乽塣柦乿戞侾妝復偺乽僕儍僕儍僕儍僕儍乕儞...乿偺僼僅儖僥僔儌偱偝偊侾倂偵傕側傜側偄丅

丒娗偺壓偐傜侾/係棧傟偨埵抲偑擬僄僱儖僊乕傪拲擖偡傞偺偵堦斣岠棪偑傛偄億僀儞僩偱偁傞丅

嘊帒椏...URL : http://members.jcom.home.ne.jp/rikaken/genden/2003.html

丒僗僞乕儕儞僌丒僄儞僕儞偺嫵嵽奐敪偱傛偔抦傜傟偰偄傞彫椦愭惗偺儂乕儉儁乕僕偵宖嵹偝傟偰偄傞帒椏

丒乽媑旛捗偺姌乿偵偮偄偰偺徯夘

丂乽媑旛捗偺姌乿偼搾傪暒偐偟偨姌偑偆側傞傛偆側壒傪敪偡傞尰徾偱丄屆棃傛傝晄巚媍側尰徾偲偟偰抦傜傟偰偒偨丅偦偺峔憿偼丄揝惢偺姌偺忋偵偡偺偙傪晘偄偨偣偄傠傪嵹偣丄揝惢偺姌偺拞偵擖傟偨悈偑暒摣偡傞傑偱壓偐傜擬偡傞丅師偵丄忋偐傜尯暷傪擖傟傞偲乽儃乕乿偲偄偆掅偄壒偑俀暘娫掱搙弌懕偗傞丅偙偺壒偱媑挍傪愯偆偲偄偆傕偺偱偁傞丅

丒乽備偆傟偄帋尡娗乿乮帋尡娗丄棸墿丄僗僠乕儖僂乕儖傪巊偭偰壒傪弌偡幚尡乯偺徯夘

丒娵掙僼儔僗僐偺拞偵俀侽乣俁侽倣俴掱搙偺悈傪擖傟丄庱偺偮偗崻偺埵抲偵俀枃廳偹偵偟偨嬥栐傪墴偟崬傫偱偐傜丄壓偐傜僶乕僫乕偺墛偱擬偟偰悈傪暒摣偝偣傞丅悈偑暒摣偟偨傜彮偟壩傪庛傔丄悈偱椻傗偟偨抾孁乮椫僑儉偱懇偹偨傕偺乯傗偍壻巕嶌傝偵巊偆傾儖儈僯僂儉偺棻傪擖傟傞偲丄乽儃乕乿偲偄偆壒偑弌傞丅

丒悈偱椻傗偟偨抾孁傗傾儖儈僯僂儉偺棻傪擖傟傞懼傢傝偵丄壗廳偵傕愜傝嬋偘偨摵僷僀僾傪擖傟丄偦偺摵僷僀僾偵悈傪棳偟懕偗傞偲乽儃乕乿偲偄偆壒偑楢懕揑偵弌傞丅

丒傑偢丄擖梺嵻偑擖偭偰偄偨嬻偒娛乮揝惢偺娛偐丠乯俁屄傪弨旛偡傞丅師偵丄忋偺俀屄偼忋壓偺晹暘傪庢傝彍偄偰扨側傞僷僀僾偲偟偰巊偄丄堦斣壓偺娛偼忋偺晹暘傪庢傝彍偄偰丄偦偺晹暘偵嬥栐傪擇廳偵偟偰揬傝偮偗傞丅壓偺娛偵忋偺娛傪廳偹丄椉幰偺娫傪偡偒傑偑惗偠側偄傛偆價僯乕儖僥乕僾偱偟偭偐傝屌掕偡傞丅忋偐傜俀侽乣俁侽倣俴掱搙偺悈傪擖傟丄壓偐傜僶乕僫乕偱嫮擬偟偰悈傪暒摣偝偣傞丅僶乕僫乕偺壩傪彮偟庛傔偰偐傜丄悈偱椻傗偟偨抾孁傗傾儖儈僯僂儉偺棻傪忋偐傜擖傟傞偲丄娵掙僼儔僗僐傪巊偭偨幚尡偲摨條偵丄壒偑弌傞丅傑偨丄抾孁傗傾儖儈僯僂儉偺棻偺懼傢傝偵摵僷僀僾傪塓姫忬偵姫偄偨傕偺傪嬥栐偺偡偖忋偺晹暘偵擖傟丄悈傪棳偟懕偗傞偲壒偑弌懕偗傞丅

嘋帒椏

丒侾僐儅侾/侾侽侽侽昩偺崅懍搙僇儊儔偵傛傞僔儏儕乕儗儞幨恀偑僇儔乕偱徯夘偝傟偰偄傞丅

嘍帒椏...URL : http://ctt.doshisha.ac.jp/contents.html

丒乽擬壒嬁媄弍僙儞僞乕乿偵傛傝擬壒嬁帺椼怳摦偵偮偄偰偺棟榑揑側夝愢偑側偝傟偰偄傞丅

嘐帒椏...URL : http://members.jcom.home.ne.jp/kobysh/experiment/kama/kama.html

丒戣柤...乽悈忲婥偐傑柭傝乿偺恀幚

丒儗僀働娗偱偼嬥栐偺忋壓偱栺係侽侽亷偺壏搙嵎偑昁梫偱偁傞偑丄乽媑旛捗偺姌乿偱偼俉侽亷掱搙偺壏搙嵎偱壒偑弌傞丅乽媑旛捗偺姌乿偱偼丄壏搙嵎偑彫偝偄偺偵壒偑弌傞偺偼丄悈忲婥偑悈偵曄壔偡傞偲偒偺嬅弅擬偑戝偒偄偐傜偱偁傞丅

丒擬壒嬁帺椼怳摦偼偁傞掱搙怳摦悢偑掅偔側偄偲婲偒側偄尰徾偱偁傞偑丄娵掙僼儔僗僐偺傛偆側彫宆偺嫟柭婍偱壒偑弌傞偺偼丄娵掙僼儔僗僐偑堦庬偺僿儖儉儂儖僣嫟柭婍偱偁傞偨傔彫宆偺嫟柭婍偱偁偭偰傕嫟柭怳摦悢偑掅偄偐傜偱偁傞丅

乮係乯乽儗僀働娗乿偺幚尡乮捤杮塰悽乯

丂丂丂...幨恀侾俈丄幨恀侾俉嶲徠

丂忋婰乮俁乯偺乽儗僀働娗乿偺帒椏傪嶲峫偵偟偰丄偄偔偮偐偺捛帋尡傪椺夛偱傗偭偰傒傑偟偨丅妛峑偱偼偆傑偔偄偭偨幚尡偑椺夛偱偼幐攕偟偨幚尡傕偁傝丄屻擔嵞搙幚尡偟偰傒偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅

仜儗僀働娗偺幚尡

丂捈宎俁們倣亊挿偝俋侽們倣偺揝僷僀僾乮昞柺偼僋儘儉儊僢僉乯偵僗僥儞儗僗惢偺嬥栐乮儊僢僔儏偺戝偒偝偼侾.俆倣倣乯俀枃傪僷僀僾偺抂偐傜侾侽們倣掱搙偺怺偝偵墴偟崬傒丄僷僀僾傪棫偰偨忬懺偵偟偰僈僗僶乕僫乕偺墛偱嬥栐傪俆昩掱搙嫮擬偟偰偐傜丄僷僀僾傪棫偰偨傑傑墶偵偢傜偡偲乽儃乕乿偲偄偆戝偒側壒偑俀乣俁昩娫弌傑偡乮幨恀侾俈嶲徠乯丅偲偙傠偑丄僷僀僾傪棫偰偨忬懺偱嬥栐傪嫮擬偟偰墶偵偢傜偟丄乽儃乕乿偲偄偆戝偒側壒偑弌偰偄傞忬懺偱丄僷僀僾傪悈暯偵偡傞偲壒偑徚偊丄嵞傃墧捈偵棫偰傞偲乽儃乕乿偲壒偑弌傑偡丅側偍丄偙偺幚尡偱嬥栐傪侾枃偵偟偨偲偒偼壒偑弌傑偣傫偱偟偨偑丄嬥栐傪俀枃廳偹偵偟偰偐傜幚尡偟偨偲偒偵偼壒偑弌傑偟偨丅偙偺寢壥偲僴僯僇儉僙儔儈僢僋偱嶌偭偨僗僞僢僋偺宍忬傪峫偊崌傢偣傞偲丄壒偑弌傞偨傔偵偼嬥栐偵傛傞偡偒傑偑忋壓曽岦偵偁傞掱搙偺挿偝傪帩偭偰偄傞偙偲偑昁梫偱偁傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅

仜娵掙僼儔僗僐傪巊偭偨幚尡

丂娵掙僼儔僗僐偺拞偵俀侽乣俁侽倣俴掱搙偺悈傪擖傟丄庱偺偮偗崻偺埵抲偵俀枃廳偹偵偟偨嬥栐傪墴偟崬傫偱偐傜丄娵掙僼儔僗僐偺壓偐傜僶乕僫乕偺墛偱擬偟偰悈傪暒摣偝偣傑偡丅悈偑暒摣偟偨傜彮偟壩傪庛傔丄抾孁傪椫僑儉偱懇偹偨傕偺乮悈偱椻傗偟偰巊偆丄幨恀侾俉嶲徠乯傗偍壻巕嶌傝偵巊偆傾儖儈僯僂儉偺棻傪擖傟傞偲丄乽儃乕乿偲偄偆壒偑弌傑偡乮椺夛慜偵妛峑偱幚尡偟偨偲偒偵偼偆傑偔偄偒傑偟偨乯偑丄椺夛偱幚尡偟偨偲偙傠丄慡慠壒偑弌傑偣傫偱偟偨丅幐攕偟偨尨場偲偟偰丄娵掙僼儔僗僐傪擬偟偨僶乕僫乕偺墛偑戝偒偡偓偨偨傔丄娵掙僼儔僗僐慡懱偺壏搙偑忋偑偭偰偟傑偄丄嬥栐偺忋壓偵廩暘側壏搙嵎偑惗偠側偐偭偨偙偲偑峫偊傜傟傑偡丅

乮俆乯崅壏偺悈忲婥偱儅僢僠偵壩傪偮偗傞幚尡乮捤杮塰悽乯...幨恀侾俋乣幨恀俀俀嶲徠

丂奜宍俇倣倣丄挿偝侾倣偺摵僷僀僾傪僈僗僶乕僫乕偺戝偒側墛偱嫮偔壛擬偟偰丄偦偺傑傑曻抲偟傑偡乮偮傑傝丄乽從偒側傑偟乿傪偟傑偡乯丅從偒側傑偡偲摵僷僀僾偼廮傜偐偔側傞偺偱丄嬋偑傝傗偡偔側傝傑偡丅偦偙偱丄妛峑偺拞偱攝娗偲偟偰巊傢傟偰偄傞捈宎俈乣俉們倣掱搙偺懢偄僷僀僾傪扵偟偰丄偦偺僷僀僾偵彊乆偵姫偒偮偗側偑傜摵僷僀僾傪傜偣傫宍偵曄宍偝偣傑偡丅傜偣傫宍偵曄宍偝偣偨摵僷僀僾傪僑儉愷偵捠偟丄偦偺僑儉愷傪俆侽倣俴掱搙偺悈傪擖傟偨俆侽侽倣L偺娵掙僼儔僗僐偵庢傝晅偗偰丄壓偐傜僈僗僶乕僫乕偱悈偑暒摣偡傞傑偱夁擬偟傑偡丅偙偺偲偒丄摵僷僀僾偺愭抂偐傜敀偄墝偺傛偆偵尒偊傞傕偺偑弌偰偄傑偡乮幨恀侾俋嶲徠乯偑丄偙傟偼悈忲婥偱偼側偔丄悈忲婥偑椻傗偝傟偰偱偒偨悈揌偱偡丅偮傑傝丄悈忲婥偼婥懱偱偁偭偰丄栚偵尒偊傑偣傫丅敀偄墝偺傛偆偵尒偊傞偺偼悈揌偱偡丅偙偺忬懺偱偝傜偵摵僷僀僾偺傜偣傫宍偺晹暘傪暿偺実懷幃僈僗僶乕僫乕偱壛擬偡傞乮幨恀俀侽嶲徠乯偲丄摵僷僀僾偐傜弌偰偄偨敀偄墝偺傛偆側傕偺偑柍怓摟柧偺悈忲婥偵曄傢傝傑偡乮幨恀俀侾嶲徠乯丅偮傑傝丄摵僷僀僾偺愭抂偐傜弌傞悈忲婥傪偝傜偵壛擬偟偰崅壏偺悈忲婥偵曄偊傞傢偗偱偡丅偙偺傛偆側崅壏偺悈忲婥偵儅僢僠傪嬤偯偗傞偲敪壩偟傑偡乮幨恀俀俀嶲徠乯丅傑偨丄摵僷僀僾偺弌岥偺偡偖偦偽偺柍怓摟柧偵尒偊傞崅壏偺悈忲婥傪嶰妏僼儔僗僐偺掙偵摉偰偰傒偨偲偙傠丄悈忲婥偑壏搙偑掅偄嶰妏僼儔僗僐偱椻傗偝傟傞偨傔偵塼懱偺悈偵側偭偰悅傟偰偒傑偡丅悈忲婥偼敀偔尒偊傞偲巚偄崬傫偱偄傞惗搆偑懡偄偺偱丄偦偺岆夝傪夝偔堄枴偱偙偺幚尡偼惀旕惗搆偨偪偵尒偣偨偄傕偺偱偡丅

丂偲偙傠偱丄椺夛偱摵僷僀僾傪嬋偘傞偺偵旕忢偵嬯楯偟偨偙偲傪榖戣偵偟偨偲偙傠丄乽俢.俬.倄.偺揦偱攧傜傟偰偄傞摵僷僀僾偼偟傫偪傘偆偑崿偞偭偰偄傞偨傔峝偄偑丄僄傾僐儞偺岺帠側偳偱巊偆摵僷僀僾偼弮悎側摵偱偱偒偰偄偰丄巜偱娙扨偵嬋偑傞丅乿偲偄偆巜揈傪庴偗丄巕偳傕壢妛娰偵偁傞僄傾僐儞偺岺帠側偳偱巊偆摵僷僀僾傪弌偟偰偒偰傕傜偭偰傒傫側偱巜偱嬋偑傞偐偳偆偐帋偟偨偲偙傠丄幚偵廮傜偐偔巜偱娙扨偵嬋偑傝傑偡丅摵僷僀僾傪從偒側傑偟偟偰傜偣傫宍偵曄宍偡傞偨傔偵戝曄側嬯楯傪偟偨偺偵偁偭偗側偄傎偳娙扨偵摵僷僀僾傪傜偣傫宍偵曄宍偝偣傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅

乮俇乯愬戜壢妛娰偺徯夘乮媣曐揷怣晇乯...幨恀俀俁乣幨恀俀俈嶲徠

丂愬戜壢妛娰偺尒妛偵峴偭偰棃偨偲偄偆偙偲偱丄偦偺揥帵暔摍偵偮偄偰徯夘偑偁傝傑偟偨丅揥帵暔偵偐側傝偍嬥傪偐偗偰偄傞壢妛娰偱偁傞傜偟偔丄嫑側偳傪娵偛偲摟柧側僾儔僗僠僢僋偺拞偵曐懚偟偨傕偺乮幨恀俀係嶲徠乯丄棃応幰偑帺暘偱儔儀儞僟乕偺崄傪崌惉偡傞憰抲乮幨恀俀俆嶲徠乯丄悈偺拞偵傾儖儈僯僂儉偺暡傪崿偤偰棳懱偺摦偒傪帵偡乮棳傟偺壜帇壔乯憰抲乮幨恀俀俇嶲徠乯丄悈攇偺幚尡憰抲丄僫僩儕僂儉偺俢慄傪娤嶡偡傞憰抲丄...摍尒偛偨偊偺偁傞揥帵暔偑懡偄傛偆偱偡偑丄揥帵暔偳偆偟偺娫偺娭楢惈偑側偔丄壗傪傾僺乕儖偟傛偆偲偟偰偄傞偐偑傛偔暘偐傜側偄揥帵偵側偭偰偄傞偲姶偠偨偲偺偙偲丅傑偨丄暘偐傝傗偡偄愢柧傪婰嵹偟偨宖帵偑側偐偭偨傝丄壗偺愢柧傕側偄揥帵暔偑偁偭偨傝偲偄偭偨丄僜僼僩柺偱偺攝椂偵寚偗傞柺偑偁傞傛偆偱偡丅椺偊偽丄僽儔僂儞塣摦傪娤嶡偡傞憰抲偱偼僽儔僂儞塣摦偟偰偄傞棻巕偑傑偭偨偔側偄偲偄偭偨儊儞僥僫儞僗柺偱偺晄旛丄摫懱丒敿摫懱丒晄摫懱偺堘偄傪愢柧偡傞憰抲偵偮偄偰偺棟夝偟擄偄撪梕乮徻嵶偼埲壓偵帵偟傑偡乯丄...摍丄偄傠偄傠庱傪孹偘偰偟傑偆揥帵暔傕偁偭偨偦偆偱偡丅

丂摫懱丒敿摫懱丒晄摫懱偺堘偄傪愢柧偡傞憰抲乮幨恀俀俈嶲徠乯偼丄堦偮偺暯柺忋偵摨偠戝偒偝偲宍偺嬥懏惢墌斅偑摍娫妘偱暲傃丄偦傟傜懡悢偺墌斅偑堦掕偺懍偝偱夞揮偡傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅偦傟偧傟偺墌斅偼尨巕偺揹巕婳摴傪僀儊乕僕偡傞傛偆側懡憌峔憿偵側偭偰偄偰丄堦斣奜懁偺憌偵彫偝側愗傝崬傒偑嶌傜傟偰偄偰丄摫懱傪愢柧偡傞憰抲偱偼偦偺愗傝崬傒偺娫偱彫偝側嬥懏媴傪傗傝庢傝偟丄敿摫懱傪愢柧偡傞憰抲偱偼偦偺愗傝崬傒偵擖偭偰偄傞彫偝側嬥懏媴偺悢偑彮側偔側傝丄偲偒偳偒愗傝崬傒偺娫偱彫偝側嬥懏媴傪傗傝庢傝偡傞傛偆偵側偭偰偄偰丄晄摫懱傪愢柧偡傞憰抲偱偼偦偺愗傝崬傒偵彫偝側嬥懏媴偑擖偭偰偄側偄偨傔丄愗傝崬傒偺娫偱彫偝側嬥懏媴傪傗傝庢傝偡傞偑側偄傛偆偵側偭偰偄傑偡丅摫懱丒敿摫懱丒晄摫懱偺堘偄傪尨巕榑揑偵愢柧偡傞偹傜偄偑偁傞傛偆偱偡偑丄偙偺憰抲偱偦偺偙偲傪棟夝偝偣傞偙偲偼偱偒側偄偲巚傢傟傑偡丅

丂堦斒榑偱偡偑丄壢妛娰偺揥帵暔偵偮偄偰専摙偡傞僠乕儉偺拞偵帺慠壢妛偵懳偡傞抦幆傗宱尡傪帩偭偨曽偑戝惃擖偭偰偄偰丄揥帵暔偵偮偄偰愑擟傪帩偭偰捈愙専摙偡傞懱惂傪嶌偭偰偄側偄偲丄揥帵暔傪嬈幰偵娵搳偘偟偰偟傑偄乮応崌偵傛偭偰偼丄偦偺嬈幰偑偝傜偵懠偺嬈幰偵娵搳偘偡傞働乕僗傕偁傞傛偆偱偡乯丄暘偐傝偵偔偄揥帵暔偵側傞偙偲偑偁傞傛偆偱偡丅愬戜壢妛娰偑偦偆偱偁偭偨偐偳偆偐偼暘偐傝傑偣傫偑丄壢妛娰偲偟偰偳偺傛偆側曽恓偱偳傫側揥帵暔傪攝抲偡傞偐偵偮偄偰偺傕偭偲柧妋側庡挘偑昁梫偱偁傝偦偆偱偡丅

乮俈乯嵒揝偺徯夘乮楅栘岶梇乯...幨恀俀俉乣幨恀俁侽嶲徠

丂愮梩導娰嶳乮朳憤敿搰偺愭抂晹乯偺奀娸偱嵦庢偟偨嵒揝偑徯夘偝傟傑偟偨丅偦偺奀娸偱偼嵒偺忋偵崟偄幦柾條偑峀偑偭偰偄偰丄偄偮傕幵偵愊傫偱偄傞帴愇傪嬤晅偗偰傒偨偲偙傠戝検偺嵒揝偑帴愇偵偔偭偮偄偰偒偨偺偱丄儁僢僩儃僩儖偵擖傟偰帩偪婣偭偨偲偺偙偲丅椺夛偱偼丄偙偺嵒揝偑榖戣偵側傝傑偟偨丅

丂傑偢丄嵒揝偼帴揝峼偐傜側傝丄壔妛幃偼俥倕俁俷係偱丄偙偺壔妛幃傪暘夝偟偰峫偊傞偲丄俥倕俷丒俥倕俀俷俁偲側傝傑偡丅偮傑傝丄揝偺僀僆儞偼俀壙偺僀僆儞俥倕俀亄偲俁壙偺僀僆儞俥倕俁亄偑偁傝丄帴揝峼慡懱偲偟偰偼僗僺僱儖峔憿傪偟偰偄傑偡丅

丂嵟嬤丄侾侽侽墌僔儑僢僾偱僱僆僕儉帴愇偑埨偔庤偵擖傞傛偆偵側傝傑偟偨丅偦偺僱僆僕儉帴愇傪僈儔僗時摍偵巊傢傟偰偄傞僾儔僗僠僢僋惢偺傆偨傪娫偵偼偝傫偱娰嶳偺奀娸偱嵦庢偟偨嵒揝偵嬤晅偗傞偲戝検偺嵒揝偑偔偭偮偄偰偒傑偡乮幨恀俀俉丄幨恀俀俋嶲徠乯丅偦傟偵懳偟偰丄埲慜嶰塝敿搰偺奀娸偱嵦庢偟偨嵒揝偼帴愇偵梋傝嫮偔堷偒偮偗傜傟傞偙偲偑偁傝傑偣傫丅椉幰偺奜娤偵傕偐側傝嵎偑偁傝丄娰嶳偺奀娸偱嵦庢偟偨嵒揝偼怓偑恀偭崟偱棻巕偑嵶偐偔丄偦傟偵懳偟偰埲慜嶰塝敿搰偺奀娸偱嵦庢偟偨嵒揝偼怓偑偙偘拑怓偱棻巕偑彮偟慹偄傛偆偵尒偊傑偡丅朳憤敿搰偲嶰塝敿搰偺抧憌偼懕偄偰偄傞乮尦偼奀掙壩嶳乯偺偱丄椉幰偺嵒揝偺娫偱偙偺傛偆偵戝偒側嵎偑惗偠傞尨場偼壗側偺偱偟傚偆偐丠

丂偲偙傠偱丄嵒揝偑僾儔僗僠僢僋惢偺傆偨傪娫偵偼偝傫偱僱僆僕儉帴愇偵堷偒偮偗傜傟偰偄傞忬懺偱僱僆僕儉帴愇傪墦偞偗傞偲丄僱僆僕儉帴愇偵堷偒晅偗傜傟偰偄偨嵒揝偼偡傋偰棊壓偟偰偟傑偄傑偡丅偮傑傝丄嵒揝偼嫮椡側僱僆僕儉帴愇偵傛偭偰傕帴壔偝傟傑偣傫丅帠柋梡昳偱偁傞彫偝側僋儕僢僾乮昞柺偑僋儘儉儊僢僉偝傟偨揝惢昳乯偺応崌偼丄偄偭偨傫僱僆僕儉帴愇偵堷偒偮偗傜傟傞偲巆棷帴壔偵傛偭偰帴惈傪懷傃偰偟傑偄傑偡丅嵒揝偑嫮椡側僱僆僕儉帴愇偵傛偭偰帴壔偝傟側偄偺偼側偤偱偟傚偆偐丠椺夛偱偼丄巕偳傕壢妛娰偵偁傞拝帴僐僀儖傪巊偭偰丄帋尡娗偺拞偵擖傟偨嵒揝傪帴壔偟傛偆偲偟傑偟偨乮幨恀俁侽嶲徠乯偑丄嵒揝偼偙偺憰抲偵傛偭偰帴壔偝傟傞偙偲偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

丂傑偨丄奀娸傗愳尨偺嵒偺昞柺偵嵒揝偺憌偑偱偒傞巇慻傒偼偳偆側偭偰偄傞偺偱偟傚偆偐丠偦偺巇慻傒偵偮偄偰媍榑偟傑偟偨偑丄嵶偐偔嵱偐傟偨娾愇偑奀娸偺攇傗愳偺棳傟偵傛偭偰斾廳偺嵎偺偨傔暘偐傟偰偟傑偆偄傢備傞慖峼傪偝傟傞偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傑偡丅

乮俉乯怴暦婰帠偺撪梕偵偮偄偰偺専摙乮慡堳乯

丂嘆乽尰戙偺旈弍偱僠僠儞僾僀乿...帒椏侾嶲徠

丂2010.3.23.乮壩乯偺挬擔怴暦偺壢妛棑偵徯夘偝傟偰偄偨婰帠偺撪梕偵偮偄偰媍榑偟傑偟偨丅儁儞僔儖儀僯傾廈棫戝妛偺僂僃儖僼僅乕僪丒僉儍僢僗儖儅儞嫵庼偑傾儖儈僯僂儉偲巁慺偐傜儓僂慺丄僠僞儞偲巁慺偐傜僯僢働儖丄僕儖僐僯僂儉偲巁慺偐傜僷儔僕僂儉丄僞儞僌僗僥儞偲扽慺偐傜敀嬥偺乽挻尨巕乿乮尨巕偑偄偔偮偐廤傑偭偨僋儔僗僞乕偺偙偲乯傪偮偔傞偙偲偵惉岟偟偨偲偁傞偑丄僋儔僗僞乕偺傕偮揹巕偺僄僱儖僊乕傗妏塣摦検偺僌儔僼偑懠偺尨巕偲帡偰偄傞偲偄偆偩偗偱丄乽壔妛揑側惈幙傕帡偰偄傞偲婜懸偱偒傞乿偲偟丄乽尰戙偺旈弍偱僠僠儞僾僀乿偲偐乽俀侾悽婭偵傛傒偑偊傞楤嬥弍乿偲偐彂偔偺偼傑偢偄偲偄偆揰偱堄尒偑堦抳偟傑偟偨丅崅僄僱儖僊乕偺尨巕妀斀墳傪婲偙偝偢偵尦慺偺曄姺偑偱偒傞偲偄偆岆夝傪梌偊偐偹側偄偺偱偼側偄偐偲偺媈栤偺惡傕偁傝傑偟偨丅

亂俁亃夛旓偵偮偄偰

崱擭搙偼夛旓傪廤傔傑偣傫丅

亂係亃楢棈愭偵偮偄偰

仹俀俆俋亅侾侾係俀丂恄撧愳導埳惃尨巗揷拞侾侽侽俉亅俁

恄撧愳導棫埳惃尨崅摍妛峑丂捤杮塰悽

俿俤俴丗侽係俇俁亅俋俆亅俀俆俈俉丂丂丂丂

俥俙倃丗侽係俇俁亅俋俇亅俀俆俆俉丂丂丂丂

亂俆亃師夞椺夛乮戞俋俋夞恅栰暔棟僒乕僋儖乯偵偮偄偰

丂俆寧俀俀擔乮搚乯侾係丗侽侽乣侾俈丗侽侽丂埳惃尨巕偳傕壢妛娰

側偍丄崱擭搙偺椺夛偺擔掱偼埲壓偺捠傝偱偡丅

丒俈寧俀係擔乮搚乯丂戞侾侽侽夞椺夛丂侾係丗侽侽乣侾俈丗侽侽

丒俋寧俀俆擔乮搚乯丂戞侾侽侾夞椺夛丂侾係丗侽侽乣侾俈丗侽侽

丒侾侾寧俀俈擔乮搚乯戞侾侽俀夞椺夛丂侾係丗侽侽乣侾俈丗侽侽

丒侾寧俀俀擔乮搚乯丂戞侾侽俁夞椺夛丂侾係丗侽侽乣侾俈丗侽侽

丒俁寧俀俇擔乮搚乯丂戞侾侽係夞椺夛丂侾係丗侽侽乣侾俈丗侽侽

椺夛偺夛応偼偄偢傟傕埳惃尨巕偳傕壢妛娰偱偡丅

丂丂丂丂暥愑丂捤杮塰悽

1

|

newpage1.html傊偺儕儞僋

|

|