|

|

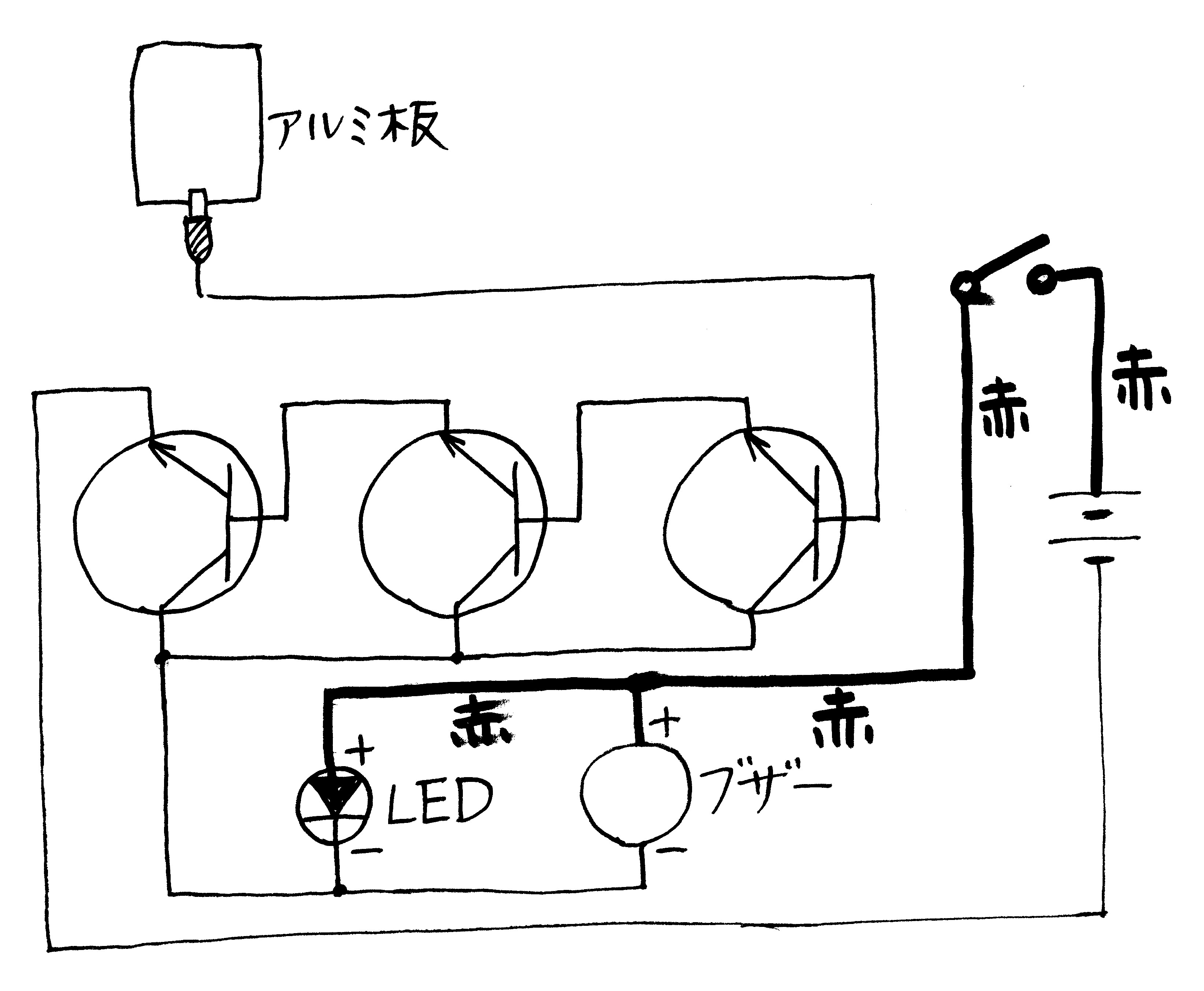

| 惷揹婥僠僃僢僇乕偺惢嶌 |

|

乽惷揹婥僾儔儅僀僠僃僢僇乕乿偺惢嶌

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂岤栘惣崅摍妛峑丂捤杮塰悽

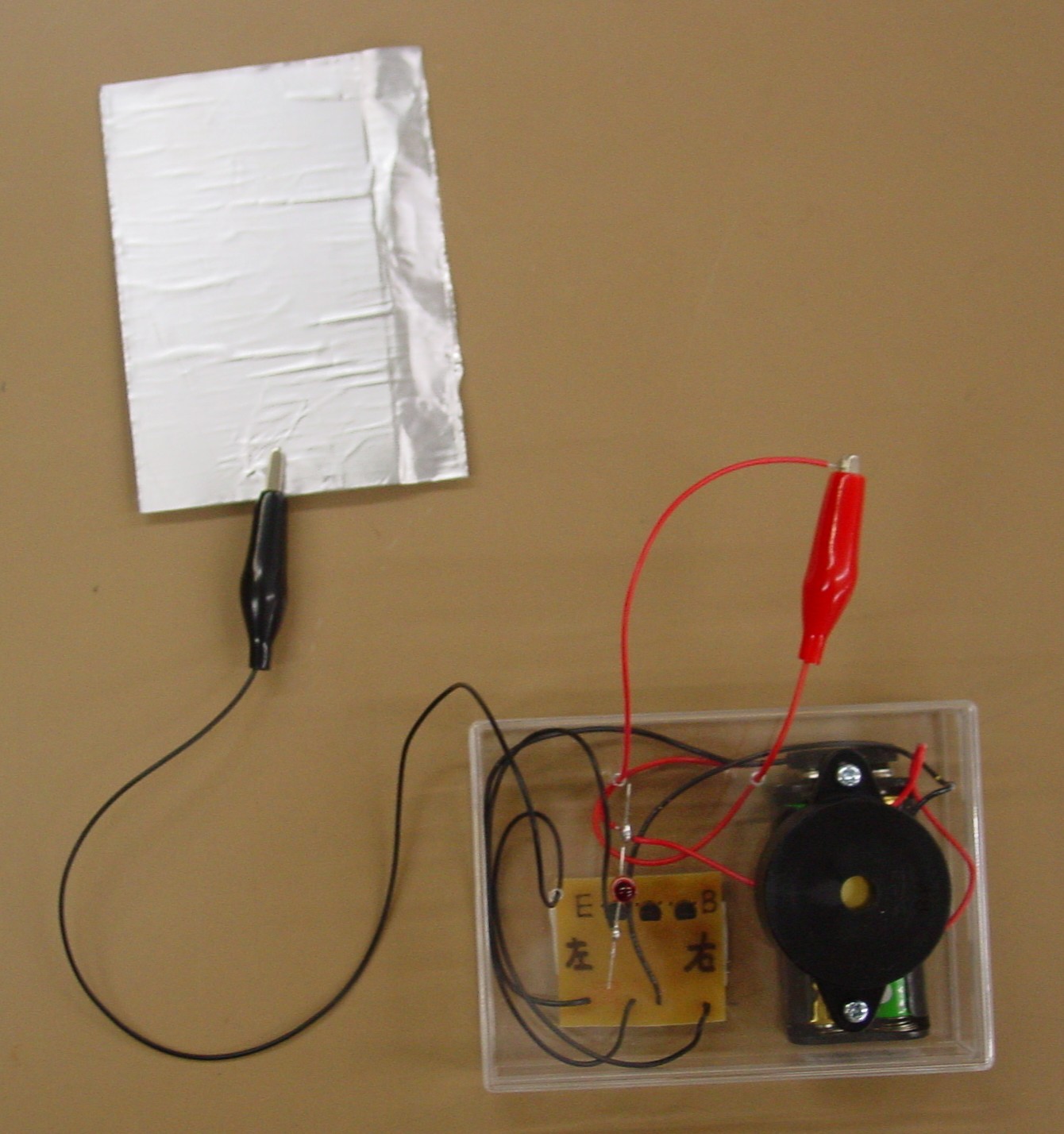

戞侾俈夞暔棟幚尡婍嬶惢嶌夛乮2004.10.22.幚巤嵪乯偱惢嶌偟偨乽惷揹婥僾儔儅僀僠僃僢僇乕乿偵偮偄偰徯夘偟傑偡丅

亂侾亃栚揑

丂惷揹婥偺幚尡偵偍偄偰丄懷揹偟偨暔懱偺揹壸偺惓晧傪娙扨偵敾暿偡傞偨傔偵巊梡偡傞幚尡婍嬶傪惢嶌偡傞丅

亂俀亃弨旛偡傞傕偺

丂嘆婎斅丂侾枃

丂丂...僄僢僠儞僌偟偰僾儕儞僩婎斅傪嶌偭偰傕傛偄偟丄枩

丂丂擻婎斅傪巊梡偟偰傕傛偄丅

丂嘇僩儔儞僕僗僞乕丂俀俽俠侾俉侾俆丂俁屄

丂嘊揹巕僽僓乕乮俁倁梡乯丂侾屄

丂丂俤俛係侾侽俆俙亅俁侽俠侾俆侽丂俆俉侽墌

丂丂...崱夞偼墘帵幚尡偱僾儔儅僀僠僃僢僇乕傪巊梡偡傞偙

丂丂偲傪憐掕偟偰丄摿暿戝偒側壒傪弌偡揹巕僽僓乕傪巊梡

丂丂偟偨丅

丂丂...廐梩尨墂慜儔僕僆僙儞僞乕撪乮俀俥乯偺乽嶳挿捠彜乮姅乯乿乮俿俤俴丗侽俁亅俁俀俆侾亅俋俇俋侾乯偵偰峸擖丅

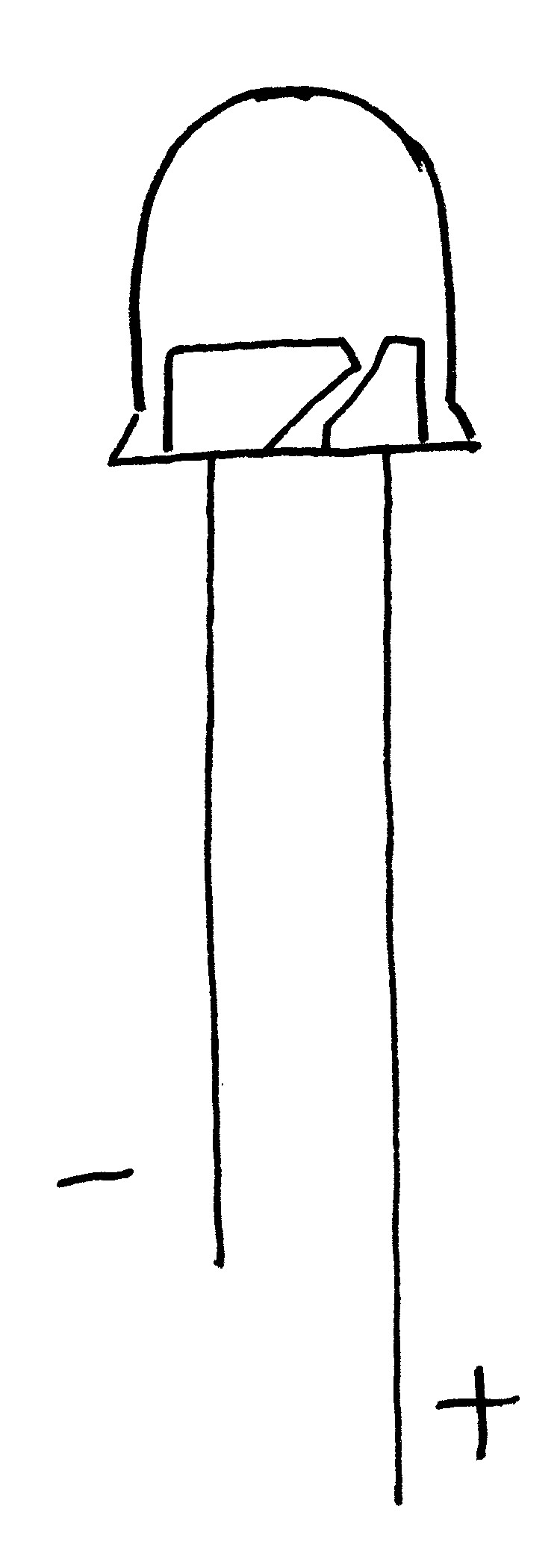

丂嘋愒怓俴俤俢丂侾屄丂...懌偺挿偄曽偑亄乮恾侾嶲徠乯

丂嘋姡揹抮乮扨嶰丄侾丏俆倁乯丂俀屄

丂嘍姡揹抮儂儖僟乕乮扨嶰姡揹抮俀屄梡乯丂侾屄

丂嘐侽侽俇俹揹抮僗僫僢僾丂侾屄

丂嘑摟柧僾儔僗僠僢僋働乕僗丂侾屄

丂嘒儃儖僩乮俁冇亊侾侽乯偲僫僢僩丂奺俀屄

丂嘓椉柺僥乕僾乮岤庤僞僀僾乯丂彮乆

丂嘔墫壔價僯乕儖p僀僾乮奜宎侾俉冇丄挿偝俀俆們倣乯丂侾杮

丂嘕傾儖儈僥乕僾乮暆俈丏俆們倣丄擲拝嵻晅偒乯...挿偝俀俆們倣掱搙

丂嘖俆們倣亊侾侽們倣掱搙偺僾儔僗僠僢僋斅

丂嘗愒怓柂拵僋儕僢僾丂侾屄

丂嘙崟怓柂拵僋儕僢僾丂侾屄

丂嘚儕乕僪慄乮崟乯...俇俆們倣掱搙偺挿偝

丂嘜儕乕僪慄乮愒乯...侾俆們倣掱搙偺挿偝

丂嘝僇乕儃儞掞峈丂係俈兌

丂丂[嶲峫]俴俤俢偺揹棳惂尷掞峈偺寁嶼偵偮偄偰

丂丂崱夞巊梡偡傞俴俤俢偺掕奿抣偼丄俀丏侾倁丄俀侽倣俙乮亖侽丏侽俀侽俙乯偱偁傞偺偱丄捈棳揹尮乮俁丏侽倁乯丄俴俤

丂丂俢丄揹棳惂尷掞峈傪娷傓暵夞楬偵偮偄偰偺乮揹尮揹埑乯亖乮俴俤俢偵偐偐傞揹埑乯亄乮揹棳惂尷掞峈偵偐偐傞揹埑乯

丂丂偺幃偼揹棳惂尷掞峈傪俼偲偍偔偲丄埲壓偺傛偆偵側傞丅

丂丂俁丏侽亖俀丏侾亄俼亊侽丏侽俀侽丂仺丂俼亖係俆兌

丂丂巗斕偝傟偰偄傞僇乕儃儞掞峈偺拞偱係俆兌偵堦斣嬤偄偺偼係俈兌側偺偱丄係俈兌偺掞峈傪巊偆丅

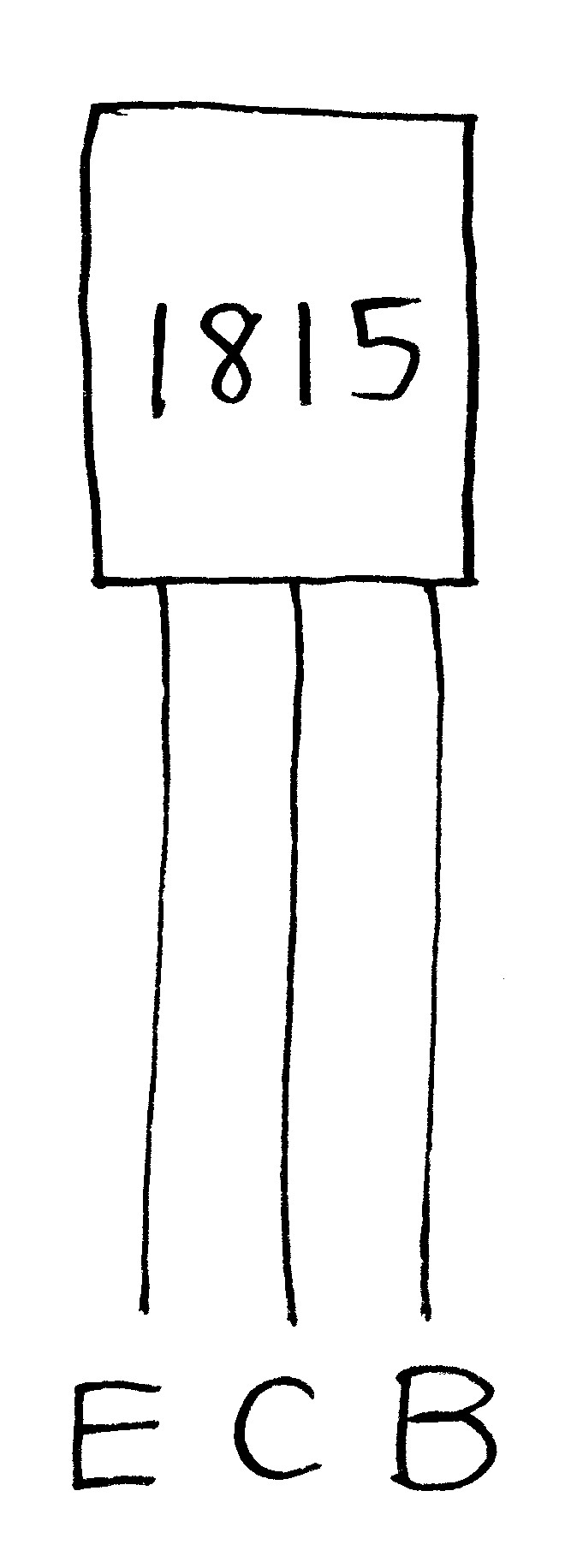

亂俁亃僩儔儞僕僗僞乕丂俀俽俠侾俉侾俆偵偮偄偰

丂m俹俶宆僩儔儞僕僗僞乕

丂 ...僄儈僢僞乕偼俶宆敿摫懱丄儀乕僗偼俹宆敿摫懱丄僐儗僋僞乕偼俶宆敿摫懱

丂紬瑩d棳憹暆棪倛俥俤丗 倣倝値 俈侽丂丄丂倣倎倶 俈侽侽

丂u俠俤 丗 俇倁

丂珎蜁稁殩蕚﹤鐚﹤膩A嵍偐傜弴偵僄儈僢僞乕俤丄僐儗僋僞乕俠丄儀乕僗俛

丂 ...乮恾俀乯嶲徠

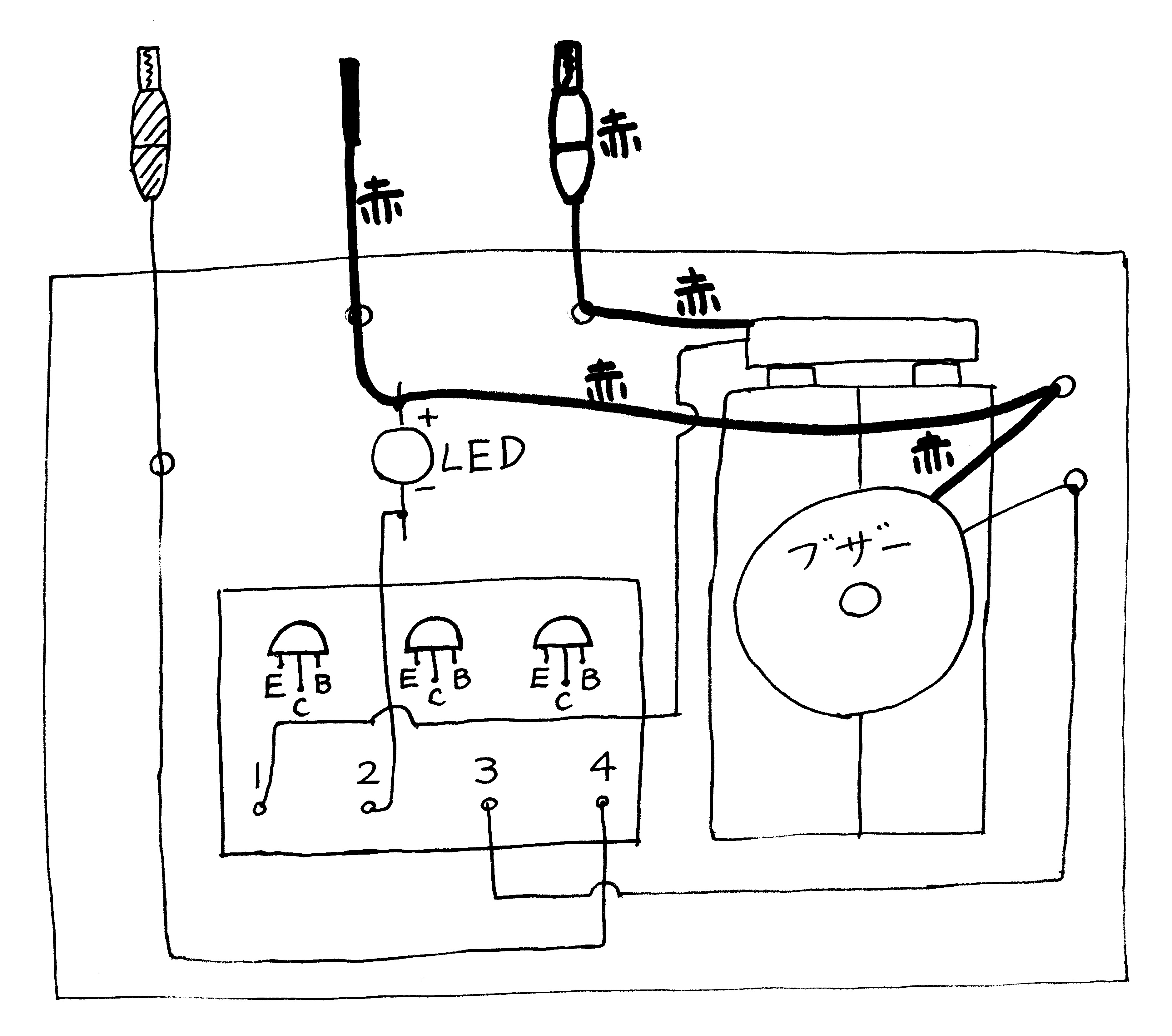

亂係亃幚尡憰抲偺嶌傝曽偍傛傃幚尡曽朄

丂丂丂...乮恾俁乯丄乮恾係乯嶲徠

嘆婎斅偵僩儔儞僕僗僞乕俀俽俠侾俉侾俆丂俁屄傪乮乮恾俁乯丄乮恾係乯偺傛偆偵僴儞僟晅偗偡傞丅

嘇婎斅偺寠俀丄係偵崟儕乕僪慄傪僴儞僟晅偗偡傞丅...寠係偵僴儞僟晅偗偡傞崟儕乕僪慄偼挿偝俆侽們倣掱搙丄寠俀偵僴儞僟晅偗偡傞崟儕乕僪慄偼挿偝侾俆們倣掱搙丅

嘊寠係偵僴儞僟晅偗偟偨挿偝俆侽們倣掱搙偺崟儕乕僪慄傪摟柧僾儔僗僠僢僋働乕僗偺傆偨偵奐偗傜傟偨寠傪捠偟偰堷偒弌偟丄偦偺愭抂晹偵崟怓柂拵僋儕僢僾傪僴儞僟晅偗偡傞丅

嘋僾儔僗僠僢僋斅偺昞棤柺偵偖傞偭偲夞偡傛偆偵傾儖儈僥乕僾傪揬傝偮偗乮崱屻偙傟傪傾儖儈斅偲屇傇乯丄嘊偺崟怓柂拵僋儕僢僾偱偼偝傓丅

嘍揹巕僽僓乕傪儃儖僩乮俁冇亊侾侽乯偲僫僢僩奺俀慻傪巊偭偰丄摟柧僾儔僗僠僢僋働乕僗偺傆偨偺忋柺偵屌掕偟丄揹巕僽僓乕偺抂巕偵僴儞僟晅偗偝傟偰偄傞愒儕乕僪慄偍傛傃崟儕乕僪慄傪働乕僗偺傆偨偵奐偗傜傟偨寠傪捠偟偰撪懁偵堷偒崬傓丅

嘐俴俤俢傪摟柧僾儔僗僠僢僋働乕僗偺傆偨忋柺偺俆冇偺寠偵撪懁偐傜嵎偟崬傓丅

嘑寠俀偵僴儞僟晅偗偟偨崟儕乕僪慄丄係俈兌偺掞峈丄俴俤俢傪(恾係)偺傛偆偵僴儞僟晅偗偡傞丅

嘒揹巕僽僓乕偺崟儕乕僪慄傪寠俁偵僴儞僟晅偗偡傞丅

嘓揹巕僽僓乕偺愒儕乕僪慄傪俴俤俢偺亄懁偺懌乮挿偄曽乯偵僴儞僟晅偗偡傞丅

嘔俴俤俢偺亄懁偺懌乮挿偄曽乯偵挿偝侾俆們倣掱搙偺愒儕乕僪慄傪僴儞僟晅偗偟丄懠抂傪摟柧僾儔僗僠僢僋働乕僗偺傆偨偵奐偗傜傟偨寠傪捠偟偰堷偒弌偟丄價僯乕儖旐暍傪庢傝彍偄偰偐傜僴儞僟晅偗偟偰懢偔偡傞丅...偙偺晹暘傪僗僀僢僠偲偟偰巊偆丅

嘕姡揹抮儂儖僟乕偵侽侽俇俹揹抮僗僫僢僾傪庢傝晅偗丄揹抮僗僫僢僾偺愒儕乕僪慄傪摟柧僾儔僗僠僢僋働乕僗偺傆偨偵奐偗傜傟偨寠傪捠偟偰奜偵堷偒弌偡丅

嘖丂嘕偺愒儕乕僪慄偵愒怓柂拵僋儕僢僾傪僴儞僟晅偗偡傞丅

嘗揹抮僗僫僢僾偺崟儕乕僪慄傪寠侾偵僴儞僟晅偗偡傞丅

嘙姡揹抮儂儖僟乕偵扨嶰姡揹抮俀屄傪擖傟傞丅

亂俆亃幚尡曽朄

嘆丂亂係亃嘖偺愒怓柂拵僋儕僢僾偱嘔偺愒怓儕乕僪慄愭抂晹傪偼偝傓丅乮偙傟偱僾儔儅僀僠僃僢僇乕偺揹尮偑擖偭偨偙偲偵側傞丅乯

嘇僾儔儅僀僠僃僢僇乕偺傾儖儈斅偵亄偵懷揹偟偨暔懱傪嬤偯偗偰棧偡偲丄嬤偯偗傞偲偒偵偼俴俤俢偑揰摂偡傞偲摨帪偵揹巕僽僓乕偑柭傞偑丄墦偞偗傞偲偒偵偼俴俤俢偑揰摂偣偢丄揹巕僽僓乕傕柭傜側偄丅

嘊僾儔儅僀僠僃僢僇乕偺傾儖儈斅偵亅偵懷揹偟偨暔懱傪嬤偯偗偰棧偡偲丄嬤偯偗傞偲偒偵偼俴俤俢偑揰摂偣偢丄揹巕僽僓乕傕柭傜側偄偑丄墦偞偗傞偲偒偵偼俴俤俢偑揰摂偡傞偲摨帪偵揹巕僽僓乕偑柭傞丅

嘋揹壸偺惓晧偑暘偐傜側偄懷揹懱傪僾儔儅僀僠僃僢僇乕偺傾儖儈斅偵嬤偯偗偰棧偡偲偒丄嘇丄嘊偺偳偪傜偺寢壥偑弌傞偐偵傛偭偰懷揹懱偺揹壸偺惓晧偑敾掕偱偒傞丅

亂俇亃僾儔儅僀僠僃僢僇乕偺尨棟

丂偙偺僾儔儅僀僠僃僢僇乕偼俶俹俶宆僩儔儞僕僗僞乕乮俀俽俠侾俉侾俆乯俁屄傪愙懕偟偰擖椡揹棳傪俁抜偵憹暆偡傞偙偲偵傛傝丄侾抜栚偺僩儔儞僕僗僞乕偺儀乕僗偵棳傟傞偛偔傢偢偐側揹棳傪戝偒偔憹暆偟偰揹巕僽僓乕傪柭傜偟偨傝丄俴俤俢傪揰摂偟偨傝偡傞傕偺偱偁傞丅壖偵丄僩儔儞僕僗僞乕偺捈棳揹棳憹暆棪倛俥俤偑侾侽侽偱偁傞偲偡傞偲丄擖椡揹棳傪俁抜偵憹暆偡傞偙偲偵傛傝侾侽侽亊侾侽侽亊侾侽侽攞乮亖侾侽俇攞亖侾侽侽枩攞乯偺弌椡揹棳偑摼傜傟傞偙偲偵側傞丅廬偭偰醾蝸A侾抜栚偺僩儔儞僕僗僞乕偺儀乕僗揹棳偑侾侽値俙乮亖侾侽亊侾侽亅俋俙乯偱偁傞偲偒丄俁抜栚偺僩儔儞僕僗僞乕偺僐儗僋僞乕揹棳偼侾侽亊侾侽亅俋亊侾侽俇俙乮亖侾侽亊侾侽亅俁俙亖侾侽倣俙乯偲側傝丄揹巕僽僓乕傪柭傜偟偨傝丄俴俤俢傪揰摂偟偨傝偡傞偙偲偑偱偒傞揹棳偺僆乕僟乕偵側傞丅

丂偲偙傠偱丄揹巕傗儂乕儖偺摦偒傪尦偵僾儔儅僀僠僃僢僇乕偺嶌摦尨棟傪峫偊傞偲丄惓偵懷揹偟偨暔懱傪傾儖儈斅偵嬤偯偗傞偲丄傾儖儈斅偺懷揹暔懱偵嬤偄懁偵揹巕傪堷偒偮偗傞乮侾抜栚偺僩儔儞僕僗僞乕偺儀乕僗偺儂乕儖偺悢偑憹偊傞乯偺偱侾抜栚偺僩儔儞僕僗僞乕偺儀乕僗偵揹棳傪棳偟崬傓偙偲偵側傝丄俁抜偺僩儔儞僕僗僞乕偵傛偭偰師乆偲揹棳傪憹暆偟偰嵟廔揑偵揹巕僽僓乕傪柭傜偟偨傝丄俴俤俢傪揰摂偟偨傝偡傞偙偲偵側傞丅偲偙傠偑丄偙偺惓偵懷揹偟偨暔懱傪傾儖儈斅偐傜墦偝偗傞帪偼侾抜栚偺僩儔儞僕僗僞乕偺儀乕僗偲僄儈僢僞乕偺俹俶愙崌偵媡揹埑傪偐偗傞偙偲偵側傞偺偱揹巕僽僓乕傪柭傜偟偨傝丄俴俤俢傪揰摂偟偨傝偡傞偙偲偼偱偒側偄丅偦傟偵懳偟偰丄晧偵懷揹偟偨暔懱傪傾儖儈斅偵嬤偯偗傞偲偲偒偼揹巕僽僓乕傪柭傜偟偨傝丄俴俤俢傪揰摂偟偨傝偡傞偙偲偼偱偒側偄偑丄晧偵懷揹偟偨暔懱傪傾儖儈斅偐傜墦偞偗傞偲偒偼侾抜栚偺僩儔儞僕僗僞乕偺儀乕僗偵揹棳傪棳偟崬傓偙偲偵側傝丄揹巕僽僓乕傪柭傜偟偨傝丄俴俤俢傪揰摂偟偨傝偡傞偙偲偵側傞丅

亂俈亃偦偺懠偺墳梡

丂偙偺僾儔儅僀僠僃僢僇乕偼姶搙偑旕忢偵傛偔丄揹壸偺惓晧偺敾掕偵埿椡傪敪婗偡傞丅偦偺懠丄岺晇師戞偱埲壓偺傛偆側偄傠偄傠側墳梡偑峫偊傜傟傞丅丂(侾)侾抜栚偺僩儔儞僕僗僞乕偺儀乕僗偲僐儗僋僞乕傪敪朅僗僠儘乕儖斅傪娫偵偼偝傫偩俀枃偺摵斅偵愙懕偟丄偦偺俀枃偺摵斅偵傑偨偑傞傛偆偵僥傿僢僔儏儁乕僷乕丄栘嵽丄偨偙巺丄恖娫偺庤丄...摍丄崅掞峈偱偁偭偰傕旝彫揹棳傪棳偡傕偺傪抲偔偲僽僓乕偑柭傝丄俴俤俢偑揰摂偡傞丅偲偙傠偑丄奺庬僾儔僗僠僢僋丄儘僂僜僋丄...摍偺愨墢懱傪抲偔偲丄偦偺傛偆側偙偲偼婲偒側偄丅丂(俀) 僾儔儅僀僠僃僢僇乕偵俀屄偺俴俤俢乮愒丄惵乯傪亄丄亅媡偵暲楍愙懕偟偨傕偺傪惢嶌偟丄惓乮晧乯偵懷揹偟偨暔懱傪傾儖儈斅偵嬤偯偗傞偲丄愒乮惵乯怓俴俤俢偑揰摂偡傞丅丂(俁)俀抜憹暆丄係抜憹暆偺僾儔儅僀僠僃僢僇乕傪惢嶌偡傞丅

亂俉亃嶲峫暥專

嘆乽棟壢嫵幒丂侾俋俋俆丂俈寧崋乿偺乽俁抜傾儞僾乿乮愇堜 怣栫乯

丂嘇乽棟壢嫵幒丂侾俋俋俇丂俇寧崋乿偺乽俁抜傾儞僾偱峀偑傞暔幙偺悽奅乿乮愇堜 搊巙晇乯

|

|

|